2022年07月07日

VSR-ONE M4ストック化

お久しぶりですm(_ _)m

VSR-ONEのカスタムの幅を広げてみました。

4月くらい買ったVSR-ONE、ストックがM4ストックの最短くらいしか無いのでやたらと持ちにくい。

てな訳で、M4ストックに付け替えたい!

がしかし、分解のしかたがわからない。

そして2月半ほどかけて調べた結果VSR-ONEのシャーシ自体が2分割できることが判明

赤で囲んだネジとグリップをはずして、スキマを開ければストックがはずれます。

はずしたストックから採寸して設計

3Dプリンターの都合で左右2分割で中にピアノ線をぶち込んで組み立て精度を上げます。

あとはM4ストックにIN!!

シャーシ側もIN!!

完成‼︎

今までストックが短すぎて、装填時にレバーが顔に当たったりスコープの位置に気を使ったりしてたのが改善されました。

ではまた!(`・ω・´)ノシ

VSR-ONEのカスタムの幅を広げてみました。

4月くらい買ったVSR-ONE、ストックがM4ストックの最短くらいしか無いのでやたらと持ちにくい。

てな訳で、M4ストックに付け替えたい!

がしかし、分解のしかたがわからない。

そして2月半ほどかけて調べた結果VSR-ONEのシャーシ自体が2分割できることが判明

赤で囲んだネジとグリップをはずして、スキマを開ければストックがはずれます。

はずしたストックから採寸して設計

3Dプリンターの都合で左右2分割で中にピアノ線をぶち込んで組み立て精度を上げます。

あとはM4ストックにIN!!

シャーシ側もIN!!

完成‼︎

今までストックが短すぎて、装填時にレバーが顔に当たったりスコープの位置に気を使ったりしてたのが改善されました。

ではまた!(`・ω・´)ノシ

2021年09月27日

電子トリガー(?)を作ってみた① 試作編

どーも、ご無沙汰してます。

先日ジャンクで身包みを剥がされたコン電のメカボを見つけたので使い道ないのに買っちゃいました(°д°)

さてこいつを使えるようにするにはバレル・チャンバー周りやカットオフレバーに連動する部品が必要になりますが、バレル周りは買わないといけないとしてカットオフレバー周りは電子制御で補えないかってわけで作ってみます。

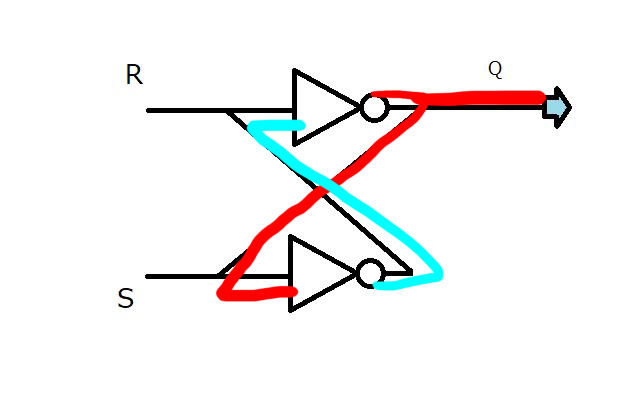

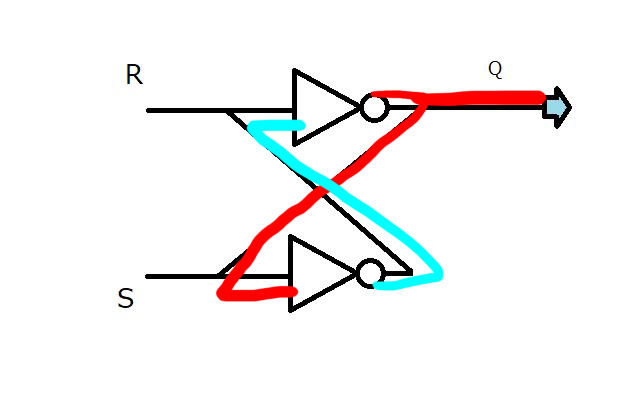

今回のメインの回路はこちらRSラッチ回路です。

実際の回路図はめんどくさいので、論理回路図で表します。

この回路はSに1が入力されるとQから1が出力されます。

Sへの入力が0になっても継続してQから1が出力されます。

この状態でRに1が入力されるとQから0が出力されます。

トリガーの信号をS、カットオフレバーの信号をRに入力すれば電子トリガーの役割を果たします。

しかし、この回路だけだとトリガーを一瞬で離さないと2発目3発目が勝手に出ることになるので、

トリガーを引いた瞬間だけSに信号がいくような回路が必要です。

それがこちら。ワンショットパルス回路です。

単純に図のコンデンサに電気が溜まり切るまでの一瞬だけ信号を通して、信号が止まったらコンデンサが放電します。

トリガーからの信号をこの回路を通すかそのままRSラッチに繋ぐかでセミ/フルの切り替えも出来ます。

てなわけで、回路の全体はこんな感じ。

左の電源安定化部で5Vの定電圧を出力します。

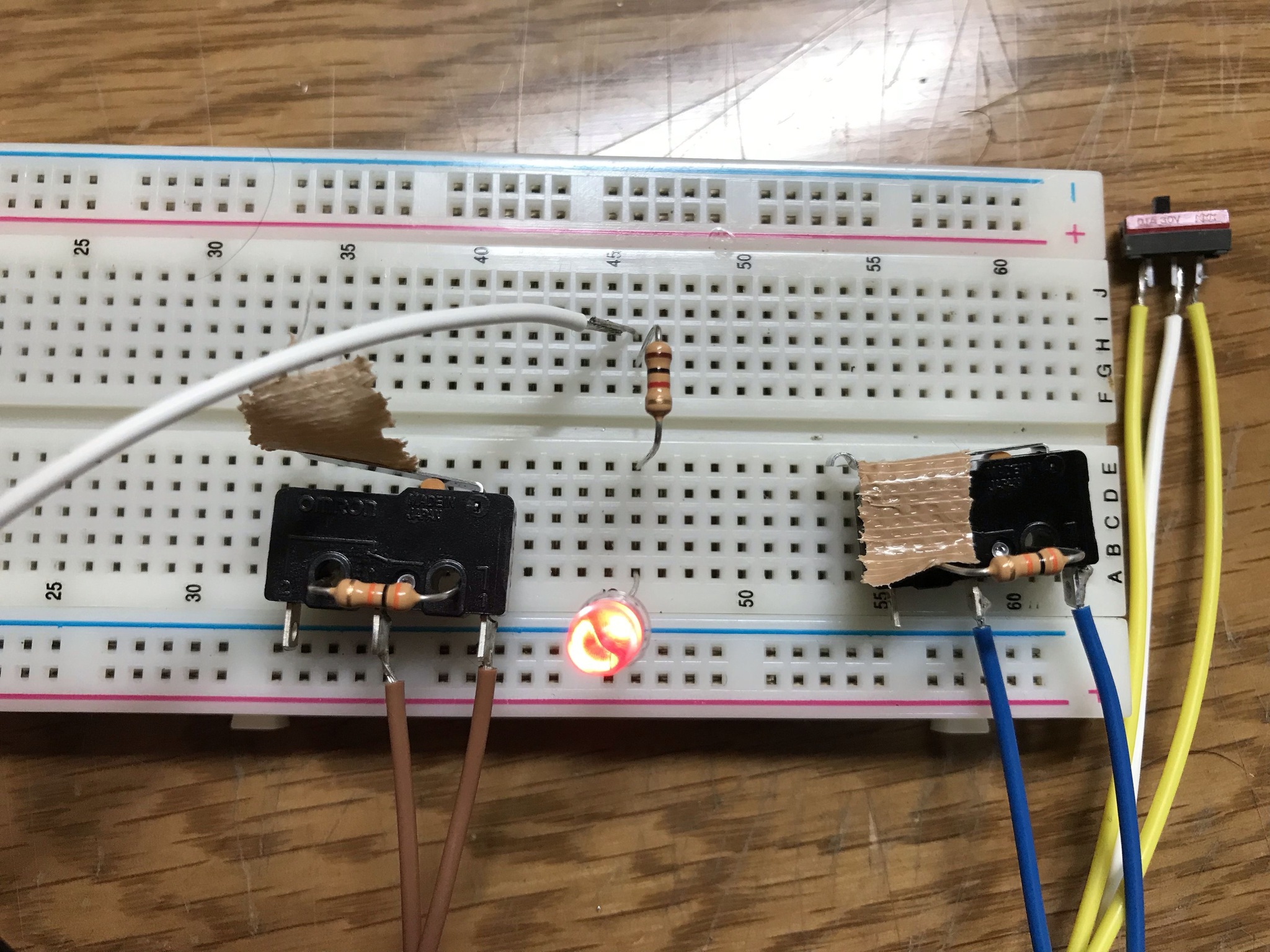

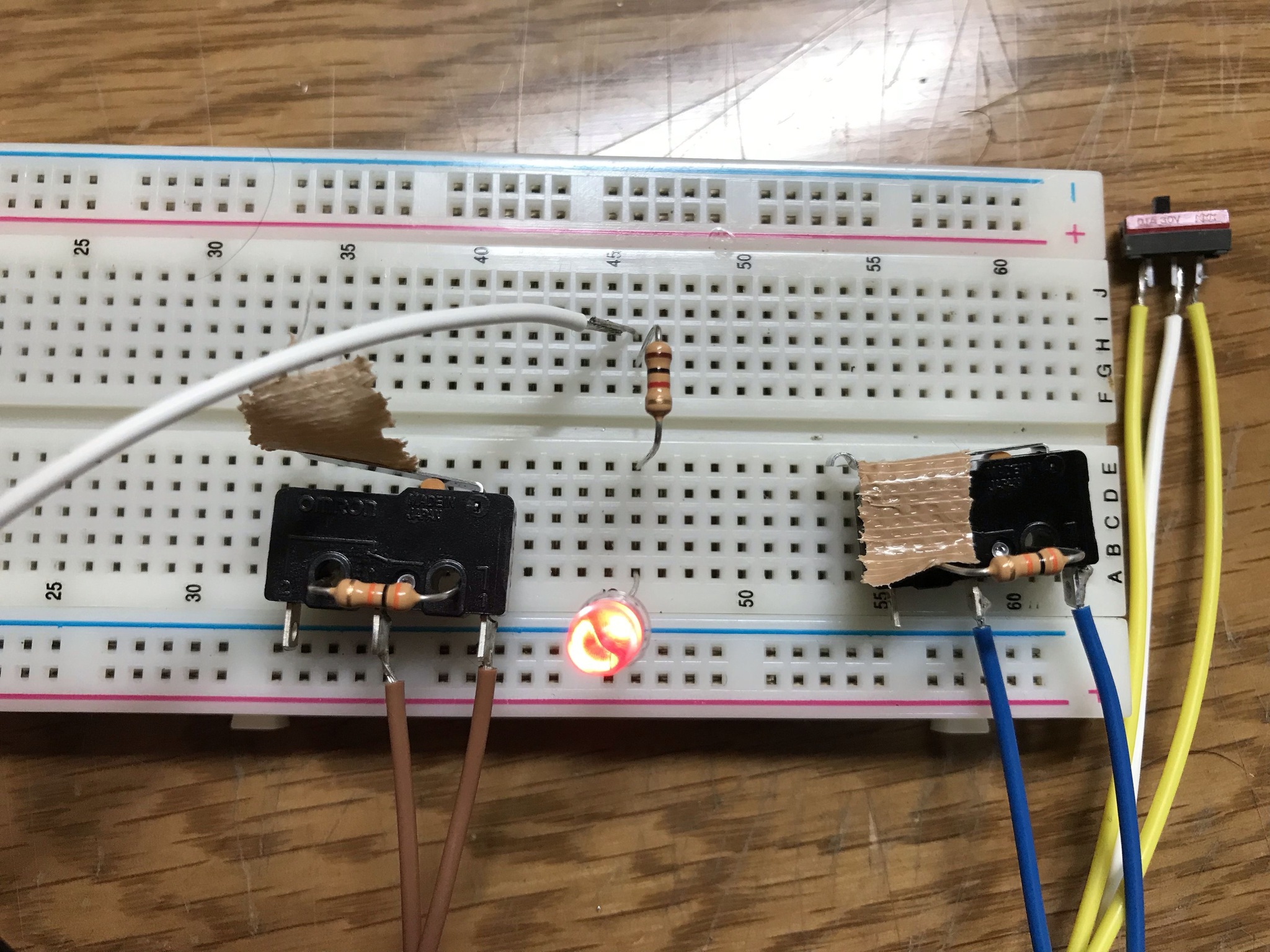

実際に組むとこんな感じ。

実際にセミ状態で動かすと、まずはトリガーを弾いていない状態。

トリガーを弾くと出力されます。

この状態でトリガーを離しても出力され続けますが・・・

カットオフレバーの信号を受けるとトリガーのON・OFFに関係なく出力がなくなります。

この動作のおかげで発射サイクルの途中でトリガーを離してもカットオフレバーが作動するまで確実に出力されるのでセミロックが起こり難くなります。

スイッチをフルオート側にすると

トリガーを弾いてる間はカットオフレバーの信号に反応しません。

しかし、トリガーを離すとカットオフレバーの信号を受けて出力が止まります。

動作確認が終わったのであとは信号をFETに繋いで、スイッチやメカボを仮の筐体に固定して実機で動作確認します。

ではまた ノシ

先日ジャンクで身包みを剥がされたコン電のメカボを見つけたので使い道ないのに買っちゃいました(°д°)

さてこいつを使えるようにするにはバレル・チャンバー周りやカットオフレバーに連動する部品が必要になりますが、バレル周りは買わないといけないとしてカットオフレバー周りは電子制御で補えないかってわけで作ってみます。

今回のメインの回路はこちらRSラッチ回路です。

実際の回路図はめんどくさいので、論理回路図で表します。

この回路はSに1が入力されるとQから1が出力されます。

Sへの入力が0になっても継続してQから1が出力されます。

この状態でRに1が入力されるとQから0が出力されます。

トリガーの信号をS、カットオフレバーの信号をRに入力すれば電子トリガーの役割を果たします。

しかし、この回路だけだとトリガーを一瞬で離さないと2発目3発目が勝手に出ることになるので、

トリガーを引いた瞬間だけSに信号がいくような回路が必要です。

それがこちら。ワンショットパルス回路です。

単純に図のコンデンサに電気が溜まり切るまでの一瞬だけ信号を通して、信号が止まったらコンデンサが放電します。

トリガーからの信号をこの回路を通すかそのままRSラッチに繋ぐかでセミ/フルの切り替えも出来ます。

てなわけで、回路の全体はこんな感じ。

左の電源安定化部で5Vの定電圧を出力します。

実際に組むとこんな感じ。

実際にセミ状態で動かすと、まずはトリガーを弾いていない状態。

トリガーを弾くと出力されます。

この状態でトリガーを離しても出力され続けますが・・・

カットオフレバーの信号を受けるとトリガーのON・OFFに関係なく出力がなくなります。

この動作のおかげで発射サイクルの途中でトリガーを離してもカットオフレバーが作動するまで確実に出力されるのでセミロックが起こり難くなります。

スイッチをフルオート側にすると

トリガーを弾いてる間はカットオフレバーの信号に反応しません。

しかし、トリガーを離すとカットオフレバーの信号を受けて出力が止まります。

動作確認が終わったのであとは信号をFETに繋いで、スイッチやメカボを仮の筐体に固定して実機で動作確認します。

ではまた ノシ

2021年08月15日

グロックのストックアダプターの新調

先日グロック用のM4ストックアダプターが根本から逝ったので新しく作ってみました。

てなわけで、まずは材料をABSライクレジンからPETGに変更。これだけでだいぶ強度が上がります。

次に元のストックアダプターのデータを用意。

いままでとってきた精度のデータからしてたぶんこのまま流用してOK。

でもってここからが本題。

このストックアダプターにマグウェルを生やします。

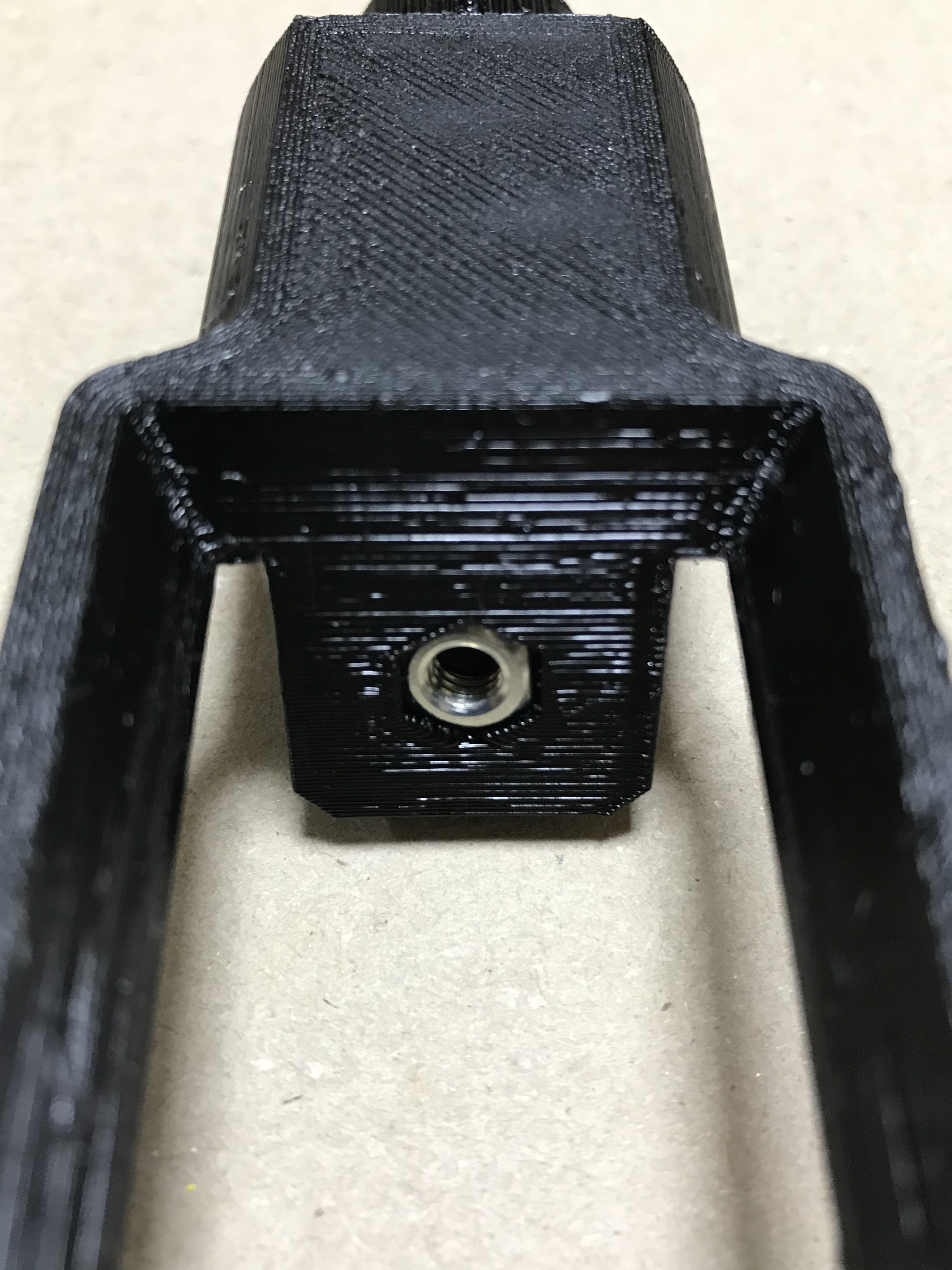

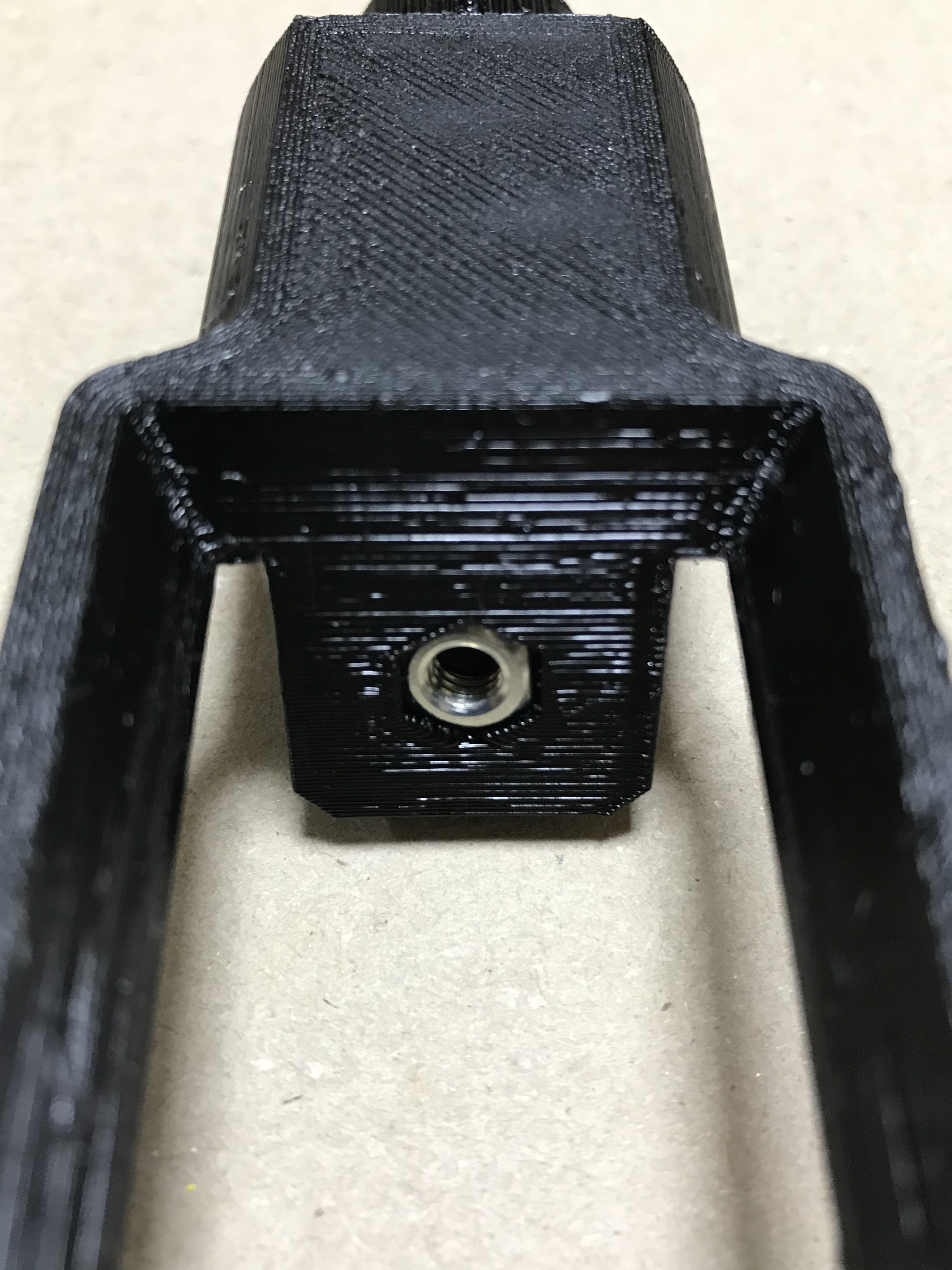

で、3Dプリントしたのがこちら。

ナットはいい感じに入りました。

ストック側にもグリップ側にもぴったり。

ねじ止めして固定。

全体像がこちら

なかなかいい出来なので量産して出品しようと思うんですが需要あるんですかね。

てなわけで、まずは材料をABSライクレジンからPETGに変更。これだけでだいぶ強度が上がります。

次に元のストックアダプターのデータを用意。

いままでとってきた精度のデータからしてたぶんこのまま流用してOK。

でもってここからが本題。

このストックアダプターにマグウェルを生やします。

で、3Dプリントしたのがこちら。

ナットはいい感じに入りました。

ストック側にもグリップ側にもぴったり。

ねじ止めして固定。

全体像がこちら

なかなかいい出来なので量産して出品しようと思うんですが需要あるんですかね。

2021年07月14日

VSRのスカウトライフル化①仮組み編

どうも、お久しぶりです。

親友の借金のためにマグロ漁船に乗ってました。

嘘です。

大学の卒研がフ○ッキン忙しいです。

それはさておき、知り合いから格安で東京マルイ VSR G-SPECを譲ってもらったはいいですが、本来あるはずの20mmレールがありません。

「ならば作るか」って思ったんですが、ただ作るんじゃ面白くないってなわけで、スカウトライフル化したいと思います。

「スカウトライフルってなんぞや?」って人のためにWikipediaの「ステアースカウト」より

『そもそも「スカウトライフル」とは、アメリカのジェフ・クーパーにより提唱された概念で、全長1,000mm以下・重量3.5kg以下・銃口近くにオフセットされた低倍率スコープなどを特徴とする。』

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ステアー・スカウト

って感じで、斥候や偵察やハンターが使いやすいようなカスタムなんですが、上記以外にもバックアップのゴーストリングサイトが必要だったりしてトップレールを新設するほかありません。

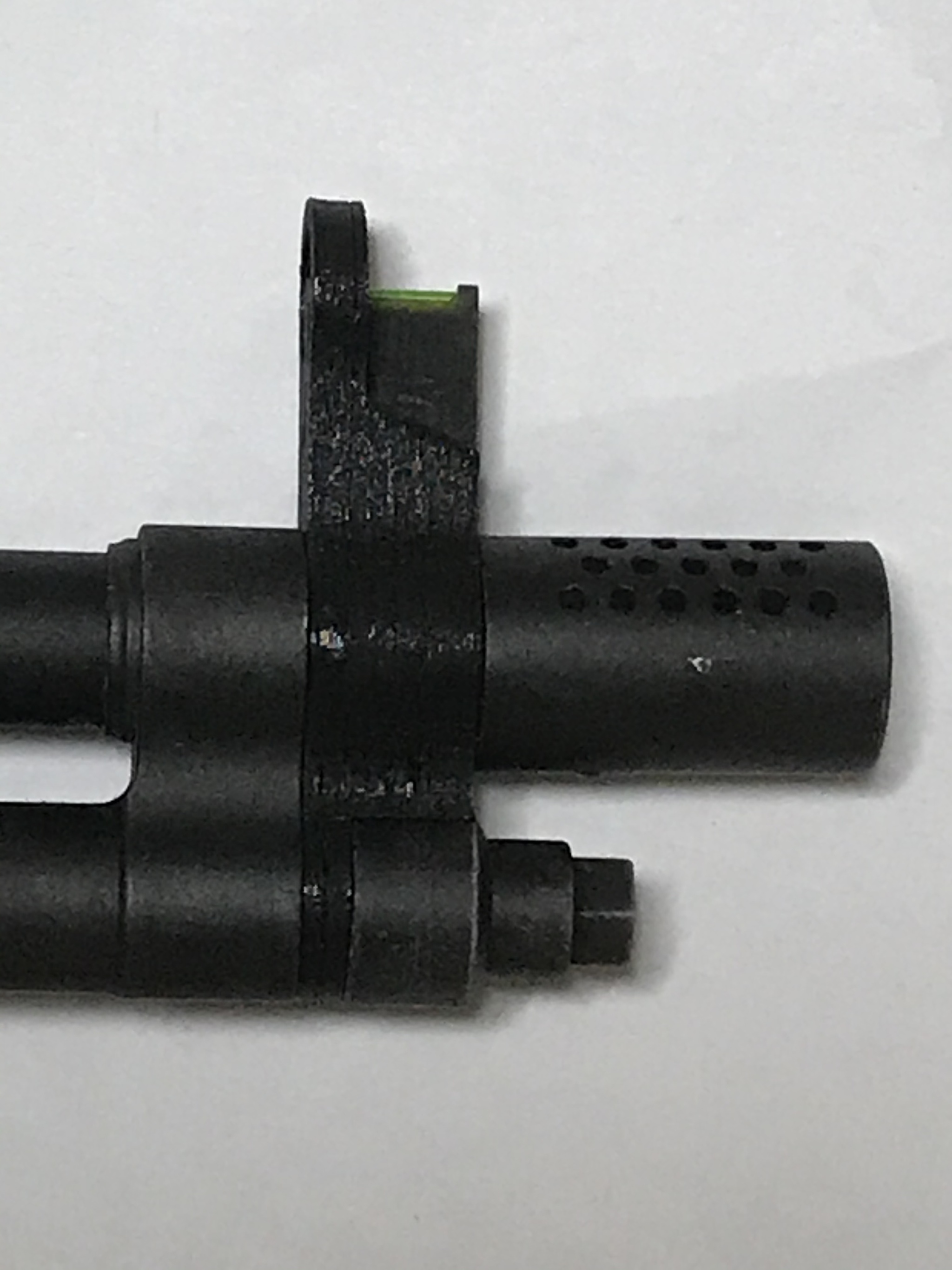

てなわけで、作ったのがこちら。

実銃ならバレルに直付けすると精度が落ちるのでご法度ですがエアガンだからたぶん大丈夫です。

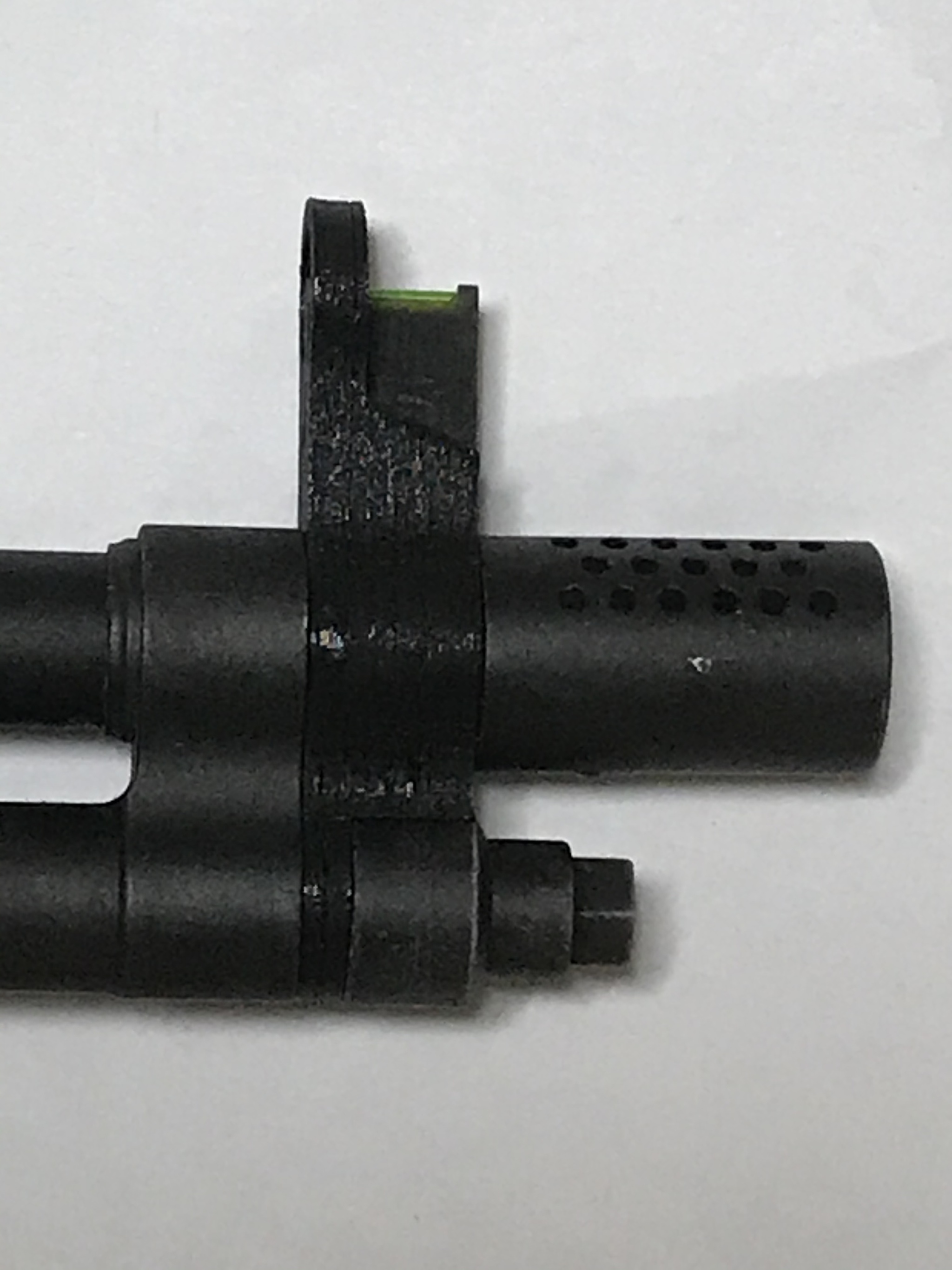

仮組みするとこうなります。

ためしにフロントサイト・リアサイトをつけました。

背の低い、折り畳まないタイプで20mmレールにマウント可能なアイアンサイトってないんですかね。

本当ならこの辺にスコープが付きますが無理があります。

スコープの高さはマウントリングで調整するとしてなんか見栄えが悪い。

てなわけで、真ん中にレールを追加してこんな感じにします。

真ん中のレールの出力中に要求を満たすアイアンサイトが見つかりました。

スコーピオンEVO3のアイアンサイトです。

/(^O^)\ナンテコッタ

アイアンサイト単体で売ってるはずもなく、最悪アイアンサイトも自作することになりそうです。

形的にG36Cのキャリングハンドル兼アイアンサイトと似てるので、案外簡単かもしれません。

そして出来上がった真ん中のレールがこちら

これでいい感じになりました。

では、次回結合編でお会いしましょう。

親友の借金のためにマグロ漁船に乗ってました。

嘘です。

大学の卒研がフ○ッキン忙しいです。

それはさておき、知り合いから格安で東京マルイ VSR G-SPECを譲ってもらったはいいですが、本来あるはずの20mmレールがありません。

「ならば作るか」って思ったんですが、ただ作るんじゃ面白くないってなわけで、スカウトライフル化したいと思います。

「スカウトライフルってなんぞや?」って人のためにWikipediaの「ステアースカウト」より

『そもそも「スカウトライフル」とは、アメリカのジェフ・クーパーにより提唱された概念で、全長1,000mm以下・重量3.5kg以下・銃口近くにオフセットされた低倍率スコープなどを特徴とする。』

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ステアー・スカウト

って感じで、斥候や偵察やハンターが使いやすいようなカスタムなんですが、上記以外にもバックアップのゴーストリングサイトが必要だったりしてトップレールを新設するほかありません。

てなわけで、作ったのがこちら。

実銃ならバレルに直付けすると精度が落ちるのでご法度ですがエアガンだからたぶん大丈夫です。

仮組みするとこうなります。

ためしにフロントサイト・リアサイトをつけました。

背の低い、折り畳まないタイプで20mmレールにマウント可能なアイアンサイトってないんですかね。

本当ならこの辺にスコープが付きますが無理があります。

スコープの高さはマウントリングで調整するとしてなんか見栄えが悪い。

てなわけで、真ん中にレールを追加してこんな感じにします。

真ん中のレールの出力中に要求を満たすアイアンサイトが見つかりました。

スコーピオンEVO3のアイアンサイトです。

/(^O^)\ナンテコッタ

アイアンサイト単体で売ってるはずもなく、最悪アイアンサイトも自作することになりそうです。

形的にG36Cのキャリングハンドル兼アイアンサイトと似てるので、案外簡単かもしれません。

そして出来上がった真ん中のレールがこちら

これでいい感じになりました。

では、次回結合編でお会いしましょう。

2021年05月19日

M14(socom)のフロントサイトを作ってみた+3Dプリンターパーツの表面処理②

タイトル通りM14のフロントサイトを作ります。

てなわけで、まず熱積層の方で本体を作ります。

本体の他に狙う棒(?)を光造形で作ります

んで、こいつをこの前の塩で焼きます。

できたのがこちら。

こんどは表面の艶はある程度消えましたが、積層跡が残ってます。

次は温度高めでやってみます。

でもって、こいつをM14に取り付けるとこんな感じ

サイトピクチャーはこんな感じ

見にくいorz

作ってて思ったのが「この規模と強度なら全部光造形でもよくね?」ってことでせっかく熱積層でつくるので、今度はもうちょい大きめのものを作ってみます。

てなわけで、まず熱積層の方で本体を作ります。

本体の他に狙う棒(?)を光造形で作ります

んで、こいつをこの前の塩で焼きます。

できたのがこちら。

こんどは表面の艶はある程度消えましたが、積層跡が残ってます。

次は温度高めでやってみます。

でもって、こいつをM14に取り付けるとこんな感じ

サイトピクチャーはこんな感じ

見にくいorz

作ってて思ったのが「この規模と強度なら全部光造形でもよくね?」ってことでせっかく熱積層でつくるので、今度はもうちょい大きめのものを作ってみます。

2021年05月15日

3Dプリンターパーツの表面処理①

今回のメインはこれです。

そうです。シャブです。

嘘です塩です。赤○の天塩を手塩にかけて粉にしました。

でもって、この前のこれを

埋めます。

そしてこれを220度で15分焼きます。

そしてできたのがこちら

塩プリン?ってくらいするってとれました。

取り出そうにもカチカチで、叩いてもつぶつぶの塊なので靭性がハンパなくて砕けないです。

最終手段の水で溶かして取り出しました。

うーん、こんなはずではなかった。

積層跡は消えたものの今度は塩の跡が残ってます

次回はもっと塩を細かくして水分を抜いてチャレンジします。

そうです。シャブです。

嘘です塩です。赤○の天塩を手塩にかけて粉にしました。

でもって、この前のこれを

埋めます。

そしてこれを220度で15分焼きます。

そしてできたのがこちら

塩プリン?ってくらいするってとれました。

取り出そうにもカチカチで、叩いてもつぶつぶの塊なので靭性がハンパなくて砕けないです。

最終手段の水で溶かして取り出しました。

うーん、こんなはずではなかった。

積層跡は消えたものの今度は塩の跡が残ってます

次回はもっと塩を細かくして水分を抜いてチャレンジします。

2021年05月13日

3Dプリンターが来た‼︎

「軍拡するなら、まずは生産設備から」ってじっちゃんが言ってたのでポチッちゃいました。

さっそく組み立てたのがこちら

ちなみに使っているプラスチックはPETGです。

ペットボルトと似た材質で強度と造形性のバランスがいいです。

でもってさっそく動かしたら、ヒートベット(印刷物が乗る台)のコネクターがはんだ付けごと取れました。

さすが中華製。はんだ付けで治して、再稼働。

そしてできたのがこちら

ナットをぶち込んで

ボルトをぶち込んで

ついた!ピカティニーについた‼︎

一発目でこの精度とは我ながら流石です。

これでフォアグリップなりレールカバーなりコロ助なり作り放題なり。

積層の跡や積層の乱れなどありますがこいつらの対策はまた今度やってみます。

さっそく組み立てたのがこちら

ちなみに使っているプラスチックはPETGです。

ペットボルトと似た材質で強度と造形性のバランスがいいです。

でもってさっそく動かしたら、ヒートベット(印刷物が乗る台)のコネクターがはんだ付けごと取れました。

さすが中華製。はんだ付けで治して、再稼働。

そしてできたのがこちら

ナットをぶち込んで

ボルトをぶち込んで

ついた!ピカティニーについた‼︎

一発目でこの精度とは我ながら流石です。

これでフォアグリップなりレールカバーなりコロ助なり作り放題なり。

積層の跡や積層の乱れなどありますがこいつらの対策はまた今度やってみます。

2021年05月10日

PC逝く

先日友達と通話してたら、いきなり電源が落ちて動かなくなりました。orz

とりあえず代替のPCは山ほどあるし、予備PCでCAD等が動いたので、あとはHDDのデータを吸い出して元のpcを修理に出すだけです。

とは言っても、3Dのデータのバックアップはとってあったので今のとこ大学の課題ができないという致命傷で済みました。

新しい3Dプリンターポチッて浮かれてたら、このざまです。金ってなんでなくなるときは一気になくなるんですがね。or2

とりあえず代替のPCは山ほどあるし、予備PCでCAD等が動いたので、あとはHDDのデータを吸い出して元のpcを修理に出すだけです。

とは言っても、3Dのデータのバックアップはとってあったので今のとこ大学の課題ができないという致命傷で済みました。

新しい3Dプリンターポチッて浮かれてたら、このざまです。金ってなんでなくなるときは一気になくなるんですがね。or2

2021年04月30日

SBDとアクティブブレーキについて

この前のプリコックFETをメルカリに出品しました‼︎

興味のある方は見てみてください。(露骨な宣伝)

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

これを作ってるときの記事にトリガーレスポンスの向上を求めてプリコックとアクティブブレーキを挙げて、アクティブブレーキの仕組みはわからないと言ったんですが、アクティブブレーキの原理自体は

「トリガーが離されたあとにモーターが慣性で回転するときの逆起電力でモーターにブレーキをかける。→ギアロックしにくくなる。」

って感じで理解している反面、それを達成する回路がよくわかりません。

どうにか作れないか考えてたら、一つの疑問が生まれました、

「SBDついてたら実質アクティブブレーキじゃね?」

いや、気が狂ったわけではないです。(◉_◉)

いいわけを聞いてください。

これが普通に通電したときの電流です。

で、トリガーに電流が流れなくなるとモーターが慣性で回り続けて発電機の役割を果たし、逆起電力が発生します。

SBDがついてない場合、回路の+側に-の電圧が、-側に+の電圧がかかり電流は流れませんが、回路の負担になります。SBDをつける本来の目的は逆電圧を短絡させて回路を保護することです。

FETがついてない普通の電動ガンであればスイッチ焼けします。

一方でSBDがついている場合、下の図のようにSBDを通って逆起電力が短絡して「電流が発生します。」

「電流が発生している」ということは「モーターが発電機として仕事をした」つまり「モーターが回転する運動エネルギーが短絡した電流の電気エネルギーに変換された」ということでエネルギー保存の法則により発生した電流の分だけモーターは減速します。

「じゃあ、今度は電気エネルギーはどうなるんじゃい」というと、熱エネルギーになります。熱になりますが、微々たるものです。

車のブレーキだって運動エネルギーを摩擦で熱に変えてます。

これは実質アクティブブレーキなわけです。正確にはショートブレーキ(短絡制動)というらしいです。

「結局スイッチ焼けからSBDに変わっただけでもともと電流は発生していたのでは?」と思うかもしれませんが、SBDがついてなければバッテリー直繋ぎにしろFETにしろ回路内の逆方向に逆起電力が働くのに対して、SBDがついていればより大きな接点で順方向に逆起電力が働くためより多くの電流が発生して、その分モーターにブレーキがかかります。

以上より「SBDがついてれば実質アクティブブレーキである。」Q.E.D

興味のある方は見てみてください。(露骨な宣伝)

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

これを作ってるときの記事にトリガーレスポンスの向上を求めてプリコックとアクティブブレーキを挙げて、アクティブブレーキの仕組みはわからないと言ったんですが、アクティブブレーキの原理自体は

「トリガーが離されたあとにモーターが慣性で回転するときの逆起電力でモーターにブレーキをかける。→ギアロックしにくくなる。」

って感じで理解している反面、それを達成する回路がよくわかりません。

どうにか作れないか考えてたら、一つの疑問が生まれました、

「SBDついてたら実質アクティブブレーキじゃね?」

いや、気が狂ったわけではないです。(◉_◉)

いいわけを聞いてください。

これが普通に通電したときの電流です。

で、トリガーに電流が流れなくなるとモーターが慣性で回り続けて発電機の役割を果たし、逆起電力が発生します。

SBDがついてない場合、回路の+側に-の電圧が、-側に+の電圧がかかり電流は流れませんが、回路の負担になります。SBDをつける本来の目的は逆電圧を短絡させて回路を保護することです。

FETがついてない普通の電動ガンであればスイッチ焼けします。

一方でSBDがついている場合、下の図のようにSBDを通って逆起電力が短絡して「電流が発生します。」

「電流が発生している」ということは「モーターが発電機として仕事をした」つまり「モーターが回転する運動エネルギーが短絡した電流の電気エネルギーに変換された」ということでエネルギー保存の法則により発生した電流の分だけモーターは減速します。

「じゃあ、今度は電気エネルギーはどうなるんじゃい」というと、熱エネルギーになります。熱になりますが、微々たるものです。

車のブレーキだって運動エネルギーを摩擦で熱に変えてます。

これは実質アクティブブレーキなわけです。正確にはショートブレーキ(短絡制動)というらしいです。

「結局スイッチ焼けからSBDに変わっただけでもともと電流は発生していたのでは?」と思うかもしれませんが、SBDがついてなければバッテリー直繋ぎにしろFETにしろ回路内の逆方向に逆起電力が働くのに対して、SBDがついていればより大きな接点で順方向に逆起電力が働くためより多くの電流が発生して、その分モーターにブレーキがかかります。

以上より「SBDがついてれば実質アクティブブレーキである。」Q.E.D

2021年04月27日

電動ガンの配線の話+Twitter始めました(?)

Twitterを始めました‼︎

始めたと言ってもブログの中の人とTwitterの中の人は別で、ブログの方が本体でTwitterの方は友人です。

ブログと違って売ってるものの宣伝がメインです。

さて、前回FETをM14に取り付けながらエアガンの配線について考えてたのですが、「高効率配線」ってあるじゃないですか。

既存のヒューズ・コネクター・モーターなんかを変えて、端子の接点を拡げることで、回路全体の電気抵抗を減らして電力のロスを減らすってことで一度やってみたいですが、だいたいこれとセットで「銀メッキテフロン線」って言葉が出てきます。

MIL規格のやつもあるお高い配線で、文字通り被覆がテフロンで銅に銀メッキをした撚り線なんですが、これって意味あるんですかね。

テフロンの強度・耐熱性・耐久性については言うことなしですが、銀メッキ線の利点としてはんだのノリがいいことや銅より銀の方が電気抵抗が小さいため若干電気抵抗が減少したり、高周波に対する表皮効果によるコストカットが挙げられます。

※表皮効果

高周波の電流が導線の表面を流れる性質があること。

結局電気抵抗を減らしたいのはわかりますが、銀メッキの電気抵抗の減少は細い線に限った話で、電動ガンによく使われる0.75 sq(18 AWG)程度の太さでは大した意味はないと思います。高周波うんぬんについてもハイサイクル電動ガンの発射レートでもまだ低周波の部類なので意味なしだと思います。

いろんな方がレビューで数字で結果を出しているのはわかってますが、いまいち一部オーディオ機器と同じでオカルトっぽい印象が拭えません。実際に買って確かめるしかないかなって思ってるので気が向いたらやってみます。

では、また

始めたと言ってもブログの中の人とTwitterの中の人は別で、ブログの方が本体でTwitterの方は友人です。

ブログと違って売ってるものの宣伝がメインです。

さて、前回FETをM14に取り付けながらエアガンの配線について考えてたのですが、「高効率配線」ってあるじゃないですか。

既存のヒューズ・コネクター・モーターなんかを変えて、端子の接点を拡げることで、回路全体の電気抵抗を減らして電力のロスを減らすってことで一度やってみたいですが、だいたいこれとセットで「銀メッキテフロン線」って言葉が出てきます。

MIL規格のやつもあるお高い配線で、文字通り被覆がテフロンで銅に銀メッキをした撚り線なんですが、これって意味あるんですかね。

テフロンの強度・耐熱性・耐久性については言うことなしですが、銀メッキ線の利点としてはんだのノリがいいことや銅より銀の方が電気抵抗が小さいため若干電気抵抗が減少したり、高周波に対する表皮効果によるコストカットが挙げられます。

※表皮効果

高周波の電流が導線の表面を流れる性質があること。

結局電気抵抗を減らしたいのはわかりますが、銀メッキの電気抵抗の減少は細い線に限った話で、電動ガンによく使われる0.75 sq(18 AWG)程度の太さでは大した意味はないと思います。高周波うんぬんについてもハイサイクル電動ガンの発射レートでもまだ低周波の部類なので意味なしだと思います。

いろんな方がレビューで数字で結果を出しているのはわかってますが、いまいち一部オーディオ機器と同じでオカルトっぽい印象が拭えません。実際に買って確かめるしかないかなって思ってるので気が向いたらやってみます。

では、また

Posted by うぺペぺペ at

14:59

│Comments(0)