2021年04月30日

SBDとアクティブブレーキについて

この前のプリコックFETをメルカリに出品しました‼︎

興味のある方は見てみてください。(露骨な宣伝)

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

これを作ってるときの記事にトリガーレスポンスの向上を求めてプリコックとアクティブブレーキを挙げて、アクティブブレーキの仕組みはわからないと言ったんですが、アクティブブレーキの原理自体は

「トリガーが離されたあとにモーターが慣性で回転するときの逆起電力でモーターにブレーキをかける。→ギアロックしにくくなる。」

って感じで理解している反面、それを達成する回路がよくわかりません。

どうにか作れないか考えてたら、一つの疑問が生まれました、

「SBDついてたら実質アクティブブレーキじゃね?」

いや、気が狂ったわけではないです。(◉_◉)

いいわけを聞いてください。

これが普通に通電したときの電流です。

で、トリガーに電流が流れなくなるとモーターが慣性で回り続けて発電機の役割を果たし、逆起電力が発生します。

SBDがついてない場合、回路の+側に-の電圧が、-側に+の電圧がかかり電流は流れませんが、回路の負担になります。SBDをつける本来の目的は逆電圧を短絡させて回路を保護することです。

FETがついてない普通の電動ガンであればスイッチ焼けします。

一方でSBDがついている場合、下の図のようにSBDを通って逆起電力が短絡して「電流が発生します。」

「電流が発生している」ということは「モーターが発電機として仕事をした」つまり「モーターが回転する運動エネルギーが短絡した電流の電気エネルギーに変換された」ということでエネルギー保存の法則により発生した電流の分だけモーターは減速します。

「じゃあ、今度は電気エネルギーはどうなるんじゃい」というと、熱エネルギーになります。熱になりますが、微々たるものです。

車のブレーキだって運動エネルギーを摩擦で熱に変えてます。

これは実質アクティブブレーキなわけです。正確にはショートブレーキ(短絡制動)というらしいです。

「結局スイッチ焼けからSBDに変わっただけでもともと電流は発生していたのでは?」と思うかもしれませんが、SBDがついてなければバッテリー直繋ぎにしろFETにしろ回路内の逆方向に逆起電力が働くのに対して、SBDがついていればより大きな接点で順方向に逆起電力が働くためより多くの電流が発生して、その分モーターにブレーキがかかります。

以上より「SBDがついてれば実質アクティブブレーキである。」Q.E.D

興味のある方は見てみてください。(露骨な宣伝)

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

これを作ってるときの記事にトリガーレスポンスの向上を求めてプリコックとアクティブブレーキを挙げて、アクティブブレーキの仕組みはわからないと言ったんですが、アクティブブレーキの原理自体は

「トリガーが離されたあとにモーターが慣性で回転するときの逆起電力でモーターにブレーキをかける。→ギアロックしにくくなる。」

って感じで理解している反面、それを達成する回路がよくわかりません。

どうにか作れないか考えてたら、一つの疑問が生まれました、

「SBDついてたら実質アクティブブレーキじゃね?」

いや、気が狂ったわけではないです。(◉_◉)

いいわけを聞いてください。

これが普通に通電したときの電流です。

で、トリガーに電流が流れなくなるとモーターが慣性で回り続けて発電機の役割を果たし、逆起電力が発生します。

SBDがついてない場合、回路の+側に-の電圧が、-側に+の電圧がかかり電流は流れませんが、回路の負担になります。SBDをつける本来の目的は逆電圧を短絡させて回路を保護することです。

FETがついてない普通の電動ガンであればスイッチ焼けします。

一方でSBDがついている場合、下の図のようにSBDを通って逆起電力が短絡して「電流が発生します。」

「電流が発生している」ということは「モーターが発電機として仕事をした」つまり「モーターが回転する運動エネルギーが短絡した電流の電気エネルギーに変換された」ということでエネルギー保存の法則により発生した電流の分だけモーターは減速します。

「じゃあ、今度は電気エネルギーはどうなるんじゃい」というと、熱エネルギーになります。熱になりますが、微々たるものです。

車のブレーキだって運動エネルギーを摩擦で熱に変えてます。

これは実質アクティブブレーキなわけです。正確にはショートブレーキ(短絡制動)というらしいです。

「結局スイッチ焼けからSBDに変わっただけでもともと電流は発生していたのでは?」と思うかもしれませんが、SBDがついてなければバッテリー直繋ぎにしろFETにしろ回路内の逆方向に逆起電力が働くのに対して、SBDがついていればより大きな接点で順方向に逆起電力が働くためより多くの電流が発生して、その分モーターにブレーキがかかります。

以上より「SBDがついてれば実質アクティブブレーキである。」Q.E.D

2021年04月27日

電動ガンの配線の話+Twitter始めました(?)

Twitterを始めました‼︎

始めたと言ってもブログの中の人とTwitterの中の人は別で、ブログの方が本体でTwitterの方は友人です。

ブログと違って売ってるものの宣伝がメインです。

さて、前回FETをM14に取り付けながらエアガンの配線について考えてたのですが、「高効率配線」ってあるじゃないですか。

既存のヒューズ・コネクター・モーターなんかを変えて、端子の接点を拡げることで、回路全体の電気抵抗を減らして電力のロスを減らすってことで一度やってみたいですが、だいたいこれとセットで「銀メッキテフロン線」って言葉が出てきます。

MIL規格のやつもあるお高い配線で、文字通り被覆がテフロンで銅に銀メッキをした撚り線なんですが、これって意味あるんですかね。

テフロンの強度・耐熱性・耐久性については言うことなしですが、銀メッキ線の利点としてはんだのノリがいいことや銅より銀の方が電気抵抗が小さいため若干電気抵抗が減少したり、高周波に対する表皮効果によるコストカットが挙げられます。

※表皮効果

高周波の電流が導線の表面を流れる性質があること。

結局電気抵抗を減らしたいのはわかりますが、銀メッキの電気抵抗の減少は細い線に限った話で、電動ガンによく使われる0.75 sq(18 AWG)程度の太さでは大した意味はないと思います。高周波うんぬんについてもハイサイクル電動ガンの発射レートでもまだ低周波の部類なので意味なしだと思います。

いろんな方がレビューで数字で結果を出しているのはわかってますが、いまいち一部オーディオ機器と同じでオカルトっぽい印象が拭えません。実際に買って確かめるしかないかなって思ってるので気が向いたらやってみます。

では、また

始めたと言ってもブログの中の人とTwitterの中の人は別で、ブログの方が本体でTwitterの方は友人です。

ブログと違って売ってるものの宣伝がメインです。

さて、前回FETをM14に取り付けながらエアガンの配線について考えてたのですが、「高効率配線」ってあるじゃないですか。

既存のヒューズ・コネクター・モーターなんかを変えて、端子の接点を拡げることで、回路全体の電気抵抗を減らして電力のロスを減らすってことで一度やってみたいですが、だいたいこれとセットで「銀メッキテフロン線」って言葉が出てきます。

MIL規格のやつもあるお高い配線で、文字通り被覆がテフロンで銅に銀メッキをした撚り線なんですが、これって意味あるんですかね。

テフロンの強度・耐熱性・耐久性については言うことなしですが、銀メッキ線の利点としてはんだのノリがいいことや銅より銀の方が電気抵抗が小さいため若干電気抵抗が減少したり、高周波に対する表皮効果によるコストカットが挙げられます。

※表皮効果

高周波の電流が導線の表面を流れる性質があること。

結局電気抵抗を減らしたいのはわかりますが、銀メッキの電気抵抗の減少は細い線に限った話で、電動ガンによく使われる0.75 sq(18 AWG)程度の太さでは大した意味はないと思います。高周波うんぬんについてもハイサイクル電動ガンの発射レートでもまだ低周波の部類なので意味なしだと思います。

いろんな方がレビューで数字で結果を出しているのはわかってますが、いまいち一部オーディオ機器と同じでオカルトっぽい印象が拭えません。実際に買って確かめるしかないかなって思ってるので気が向いたらやってみます。

では、また

Posted by うぺペぺペ at

14:59

│Comments(0)

2021年04月23日

プリコックFETを作りたい③完成編

前回コンデンサーの容量が大きすぎてプリコックを通り越して3点バーストになったのを修正しました。

感覚的に1発撃った後に2発+プリコックくらいのサイクルだったのでだいたい2.5サイクル弱と見積もって、コンデンサーの容量を10μFから2.2μFに変えると、

2.5(サイクル)÷10(μF)×2.2(μF)=0.55(サイクル)

くらいになっていい感じになりました。

回路剥き出しの写真を撮り忘れました。orz

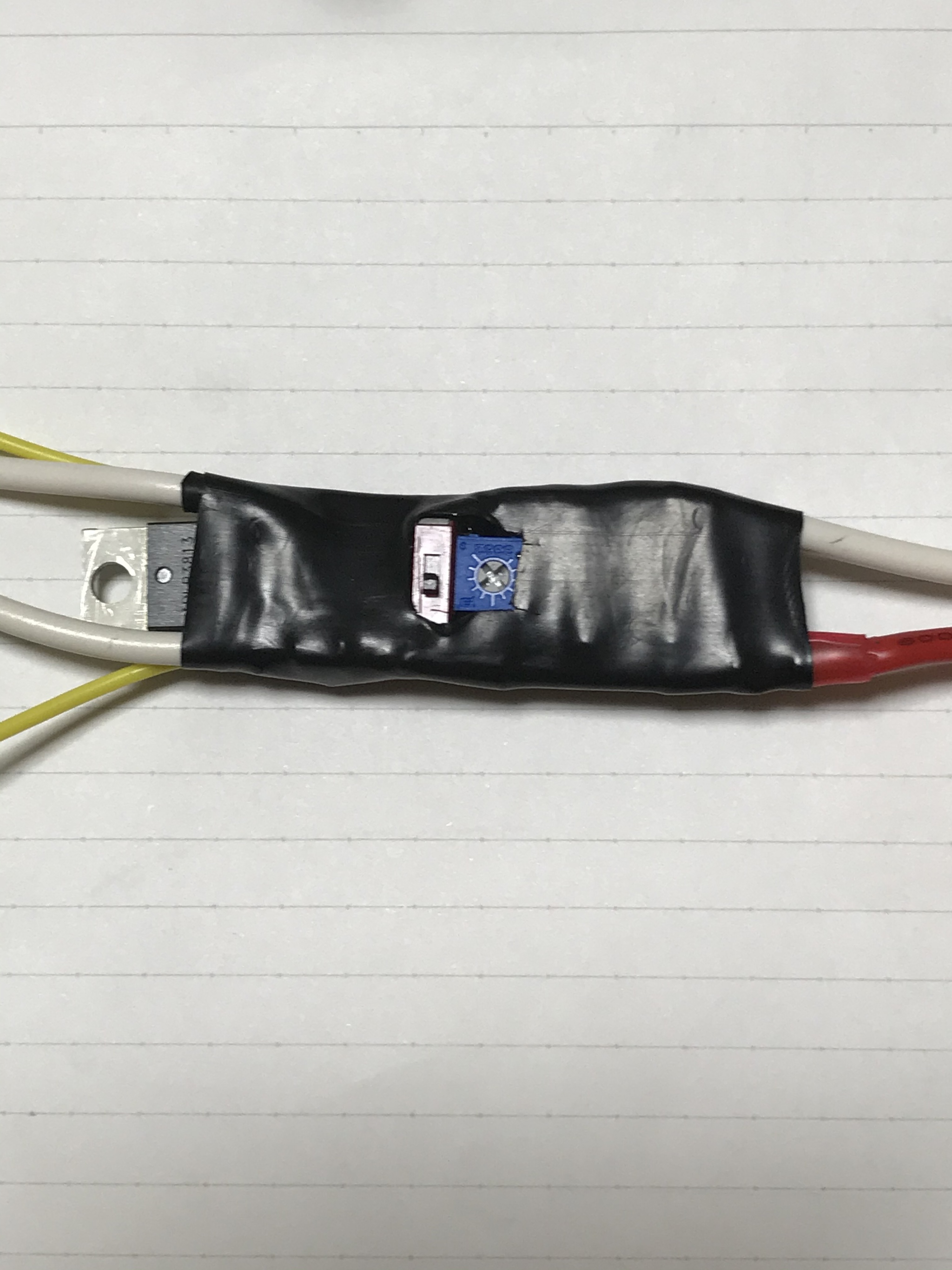

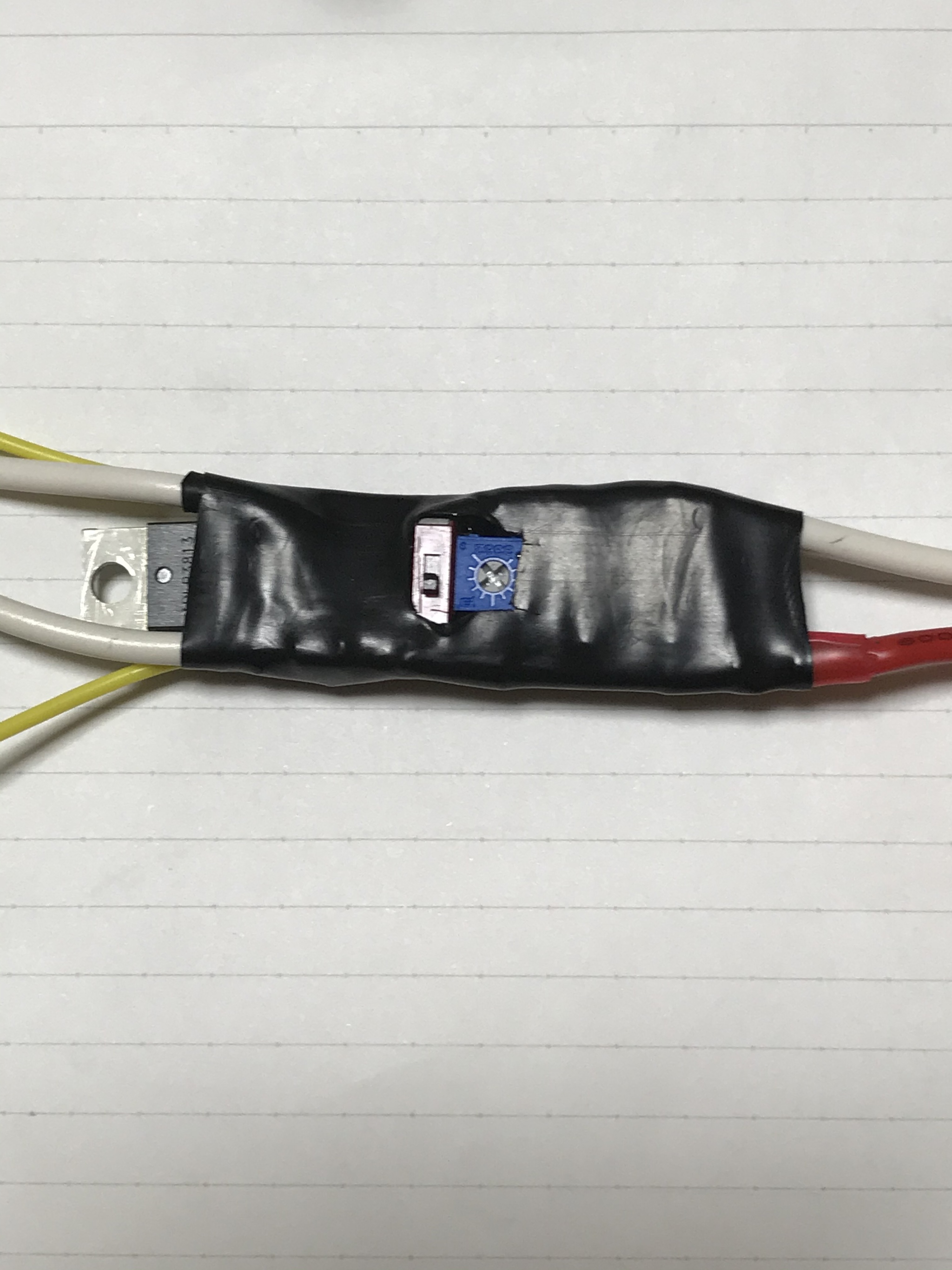

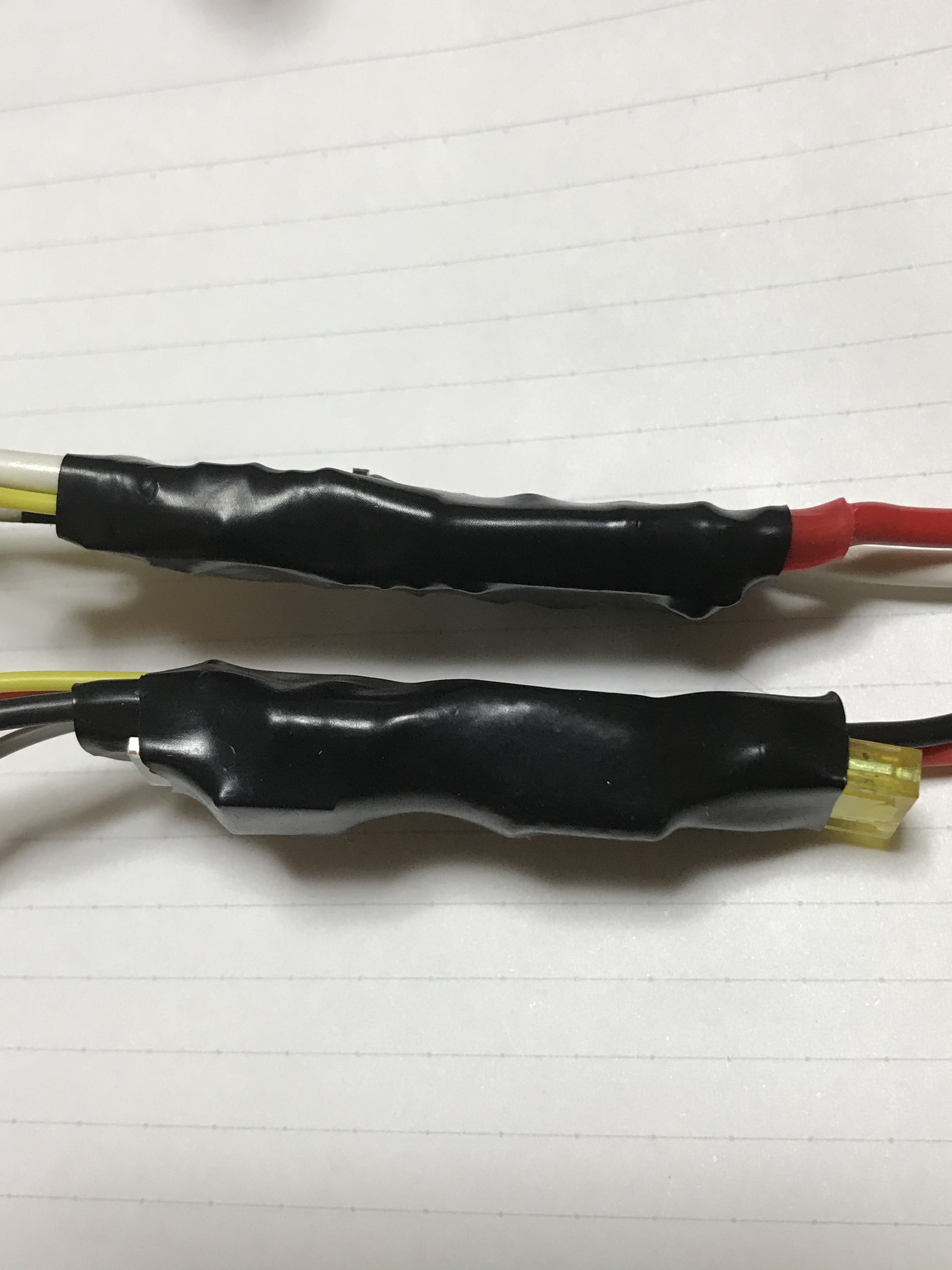

あとはこれをゴムチューブでくるんで、穴を開けます。

M14に改めて取り付けて、完成!

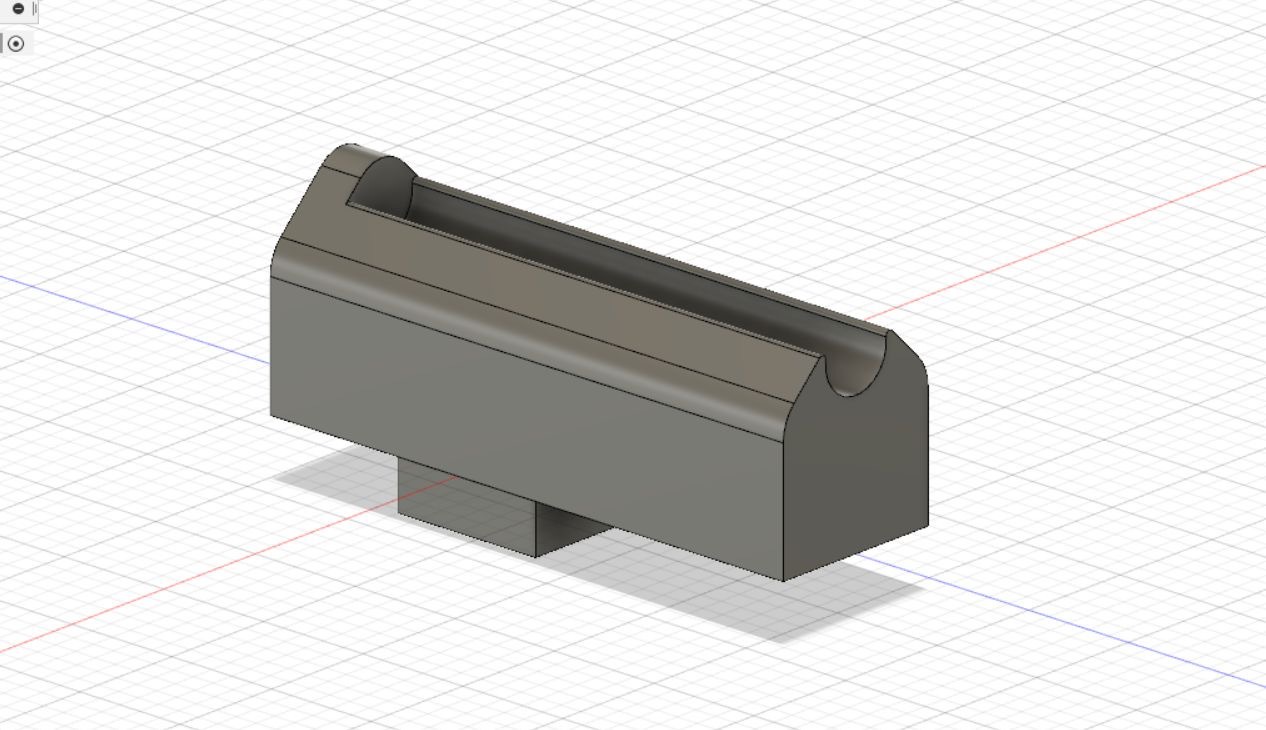

これでSBD・保護回路・ヒューズに続いてプリコックまでできるさいきょーのFET回路が完成したのですが、なんやかんやで薄型化できたのも個人的には評価が高いです。

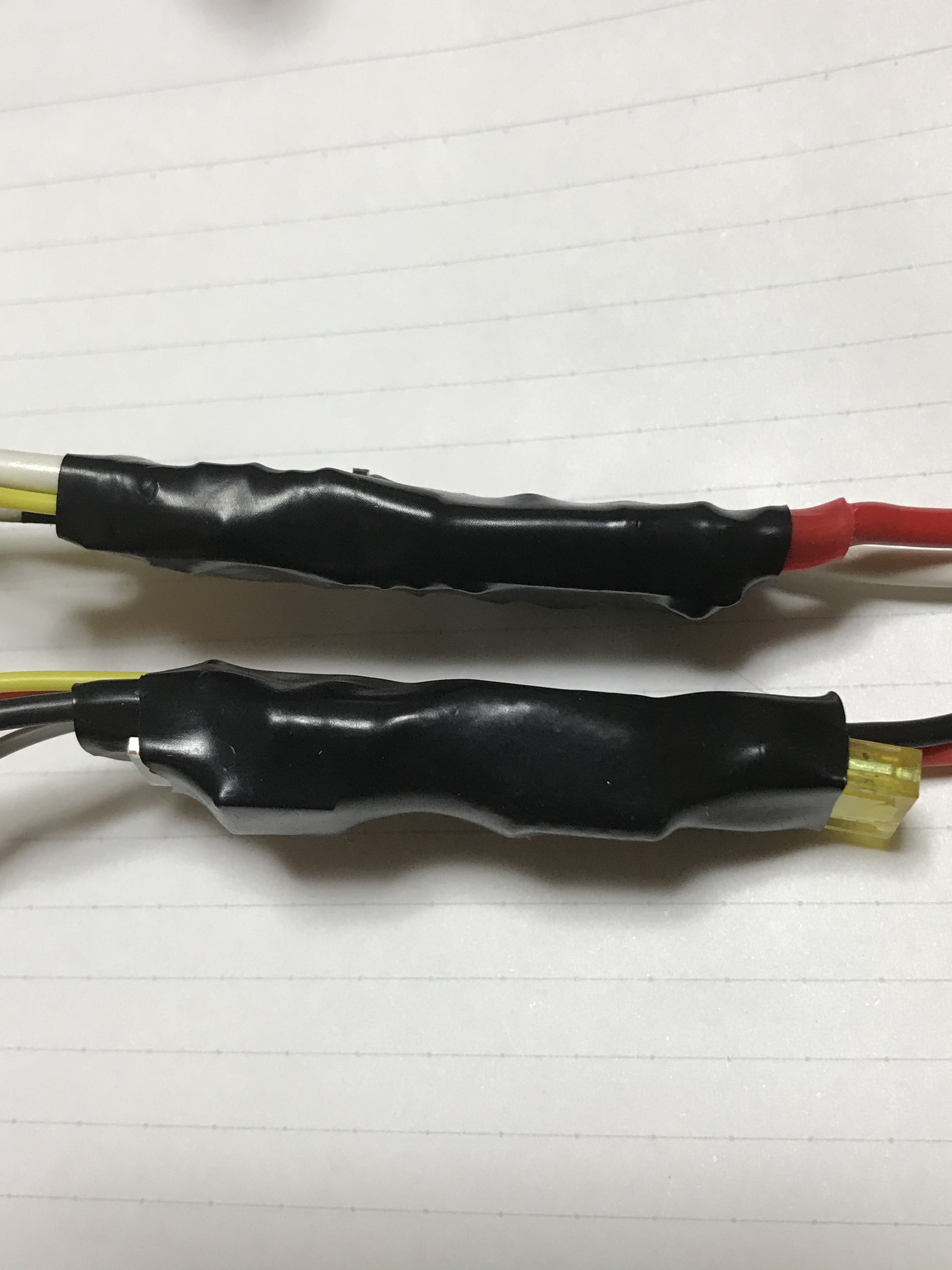

(上:今回、下:従来)

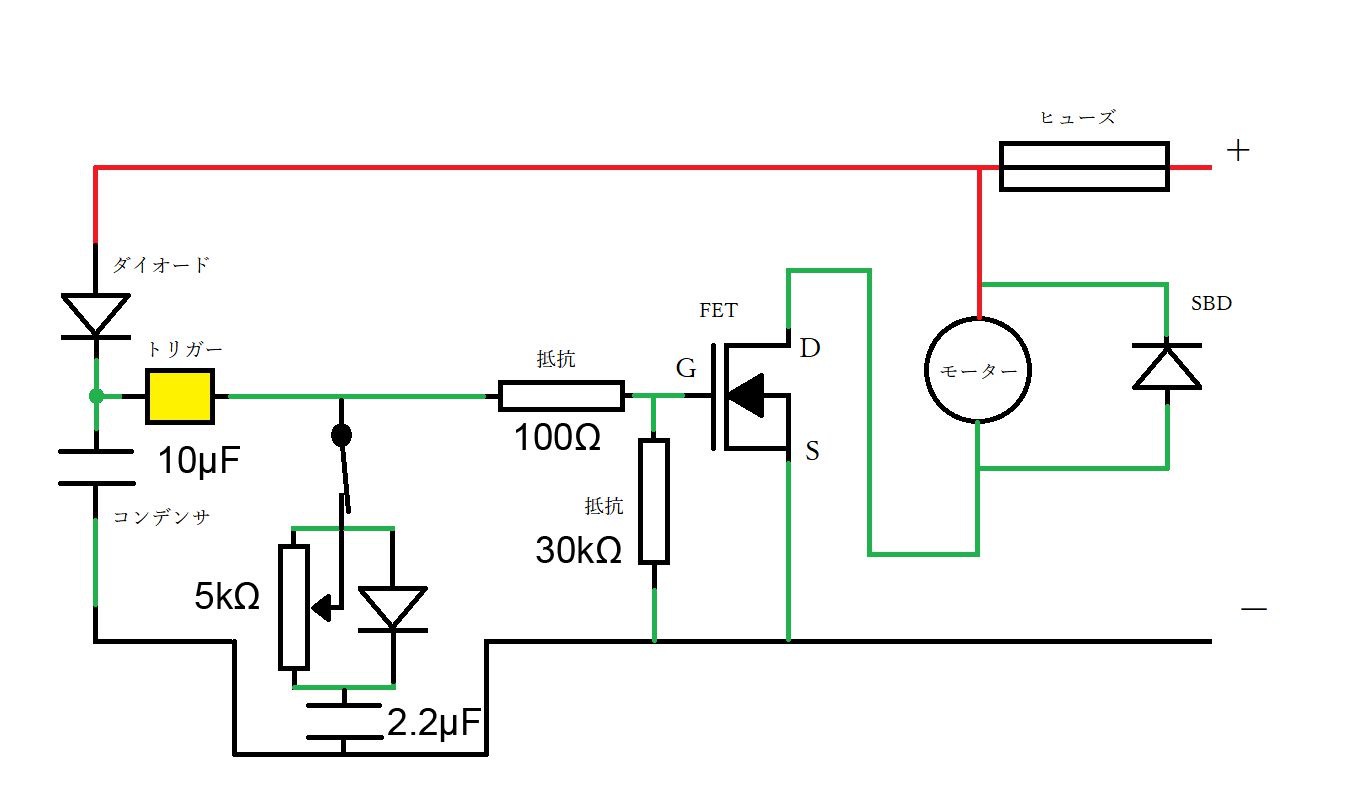

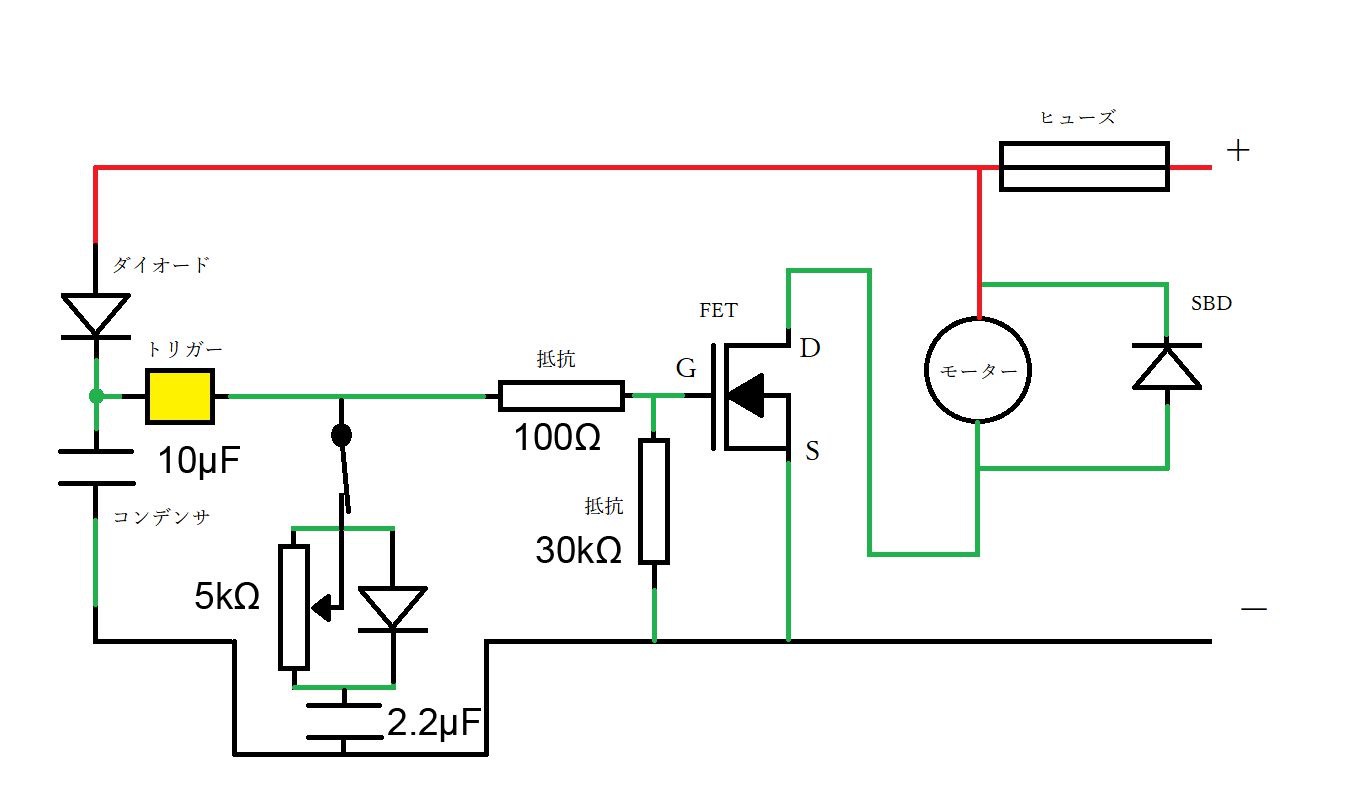

参考までに部品の数値付きの回路図です。

回路を組むのが面倒だったり、FETを焼くのが怖い人は是非お買い求めください。

とりあえず今回のも4つ量産してメルカリに出品してみます。

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

※たぶん出品まで一週間くらいかかります。 続きを読む

感覚的に1発撃った後に2発+プリコックくらいのサイクルだったのでだいたい2.5サイクル弱と見積もって、コンデンサーの容量を10μFから2.2μFに変えると、

2.5(サイクル)÷10(μF)×2.2(μF)=0.55(サイクル)

くらいになっていい感じになりました。

回路剥き出しの写真を撮り忘れました。orz

あとはこれをゴムチューブでくるんで、穴を開けます。

M14に改めて取り付けて、完成!

これでSBD・保護回路・ヒューズに続いてプリコックまでできるさいきょーのFET回路が完成したのですが、なんやかんやで薄型化できたのも個人的には評価が高いです。

(上:今回、下:従来)

参考までに部品の数値付きの回路図です。

回路を組むのが面倒だったり、FETを焼くのが怖い人は是非お買い求めください。

とりあえず今回のも4つ量産してメルカリに出品してみます。

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

※たぶん出品まで一週間くらいかかります。 続きを読む

2021年04月21日

プリコックFETを作りたい②試作編

前回作った回路図を実際に基盤と部品で仮組みしました。我ながらこの発泡スチロールに刺すやり方は天才的だと思います。

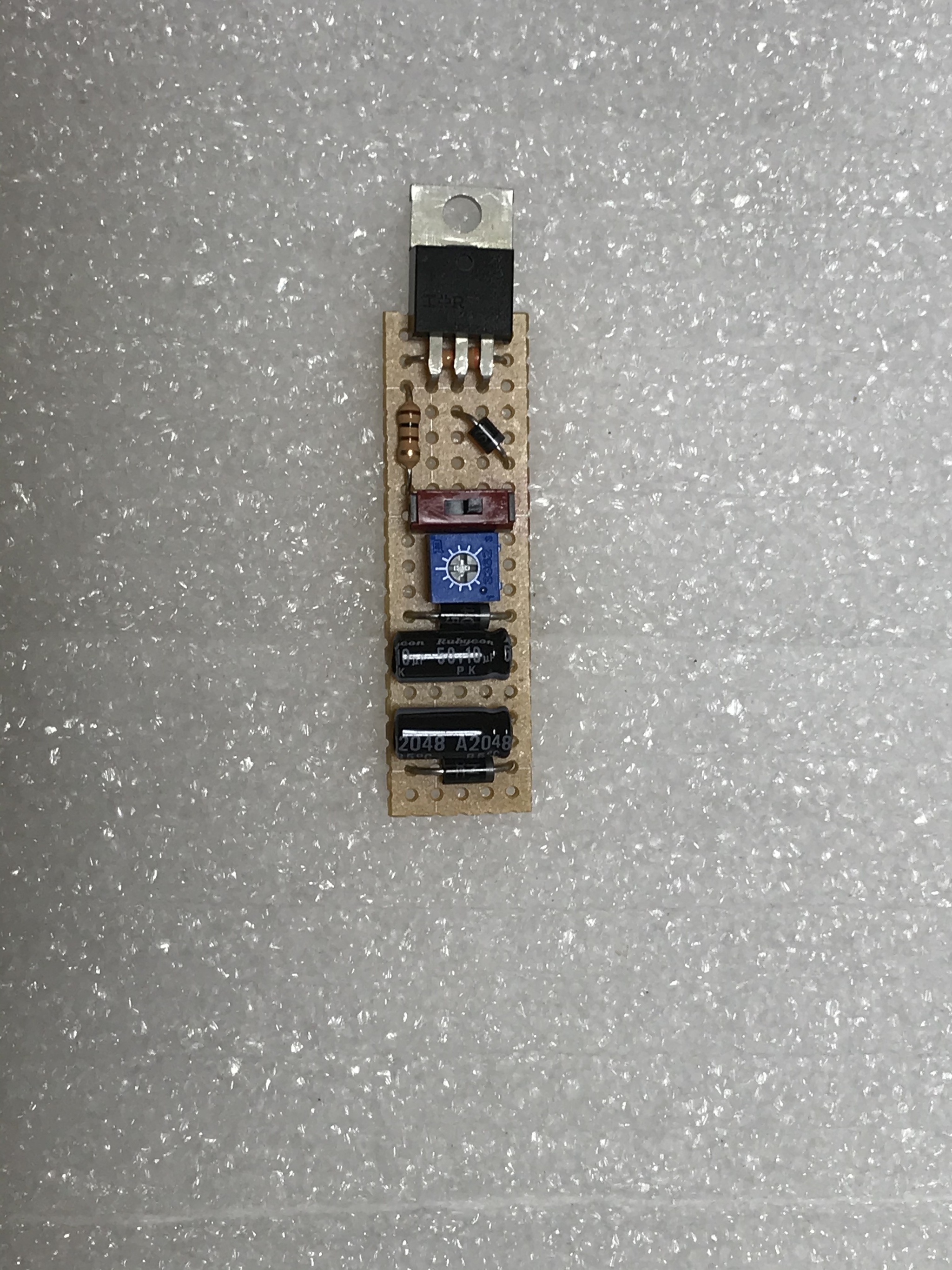

これをはんだ付けしたのがこちら

SBDと抵抗の位置が少し違いますがしっかり組んであります。

FETが熱に弱いので毎度ビビリながらやっています。

さっそく我が家のM14にぶち込みました。

とりあえず、ノーマルモードでは動いたので、プリコックモードでやってみたら、

「ダダダッ‼︎」

と3点バーストになりました。

まさかグロックより先にM14が3点バーストになるなんて。orz

原因としては、たぶんプリコック用のコンデンサの容量が大きすぎて放電しきるのに2サイクル分の時間がかかってるっぽいです。

とりあえず、今の1/4から1/10くらいの容量で再挑戦してみます。

これをはんだ付けしたのがこちら

SBDと抵抗の位置が少し違いますがしっかり組んであります。

FETが熱に弱いので毎度ビビリながらやっています。

さっそく我が家のM14にぶち込みました。

とりあえず、ノーマルモードでは動いたので、プリコックモードでやってみたら、

「ダダダッ‼︎」

と3点バーストになりました。

まさかグロックより先にM14が3点バーストになるなんて。orz

原因としては、たぶんプリコック用のコンデンサの容量が大きすぎて放電しきるのに2サイクル分の時間がかかってるっぽいです。

とりあえず、今の1/4から1/10くらいの容量で再挑戦してみます。

2021年04月16日

プリコックFETを作りたい①設計編

メルカリで自作のFETを出品してるしてるのですが、先日発送の準備をしながら「なんかギミックほしいな〜」って考えてたら、

・アクティブブレーキ

・プリコック

なんて言葉を思いついて、アクティブブレーキは仕組みが思いつかないのでプリコックのみ追加します。

ちなみにメルカリのURLを貼っとくので、興味のある方は見てください。

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

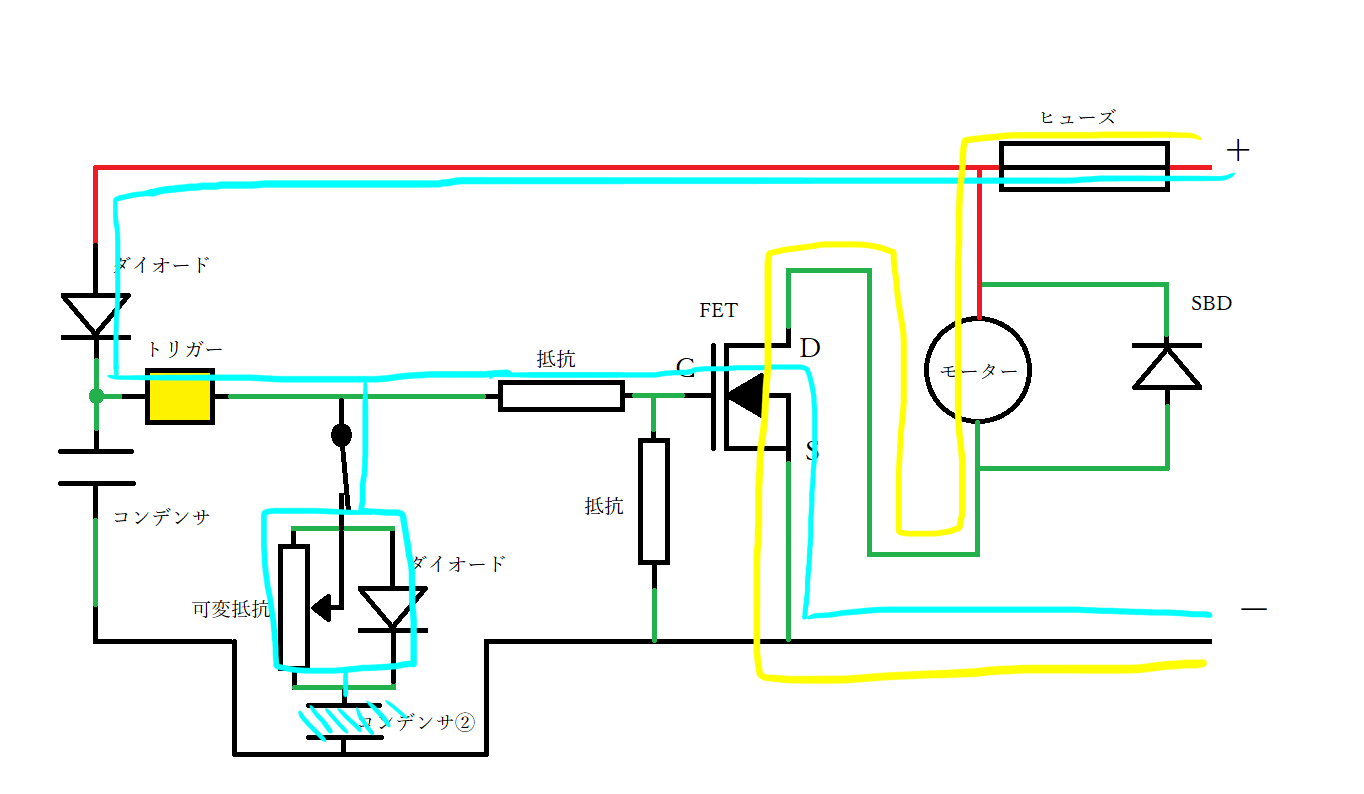

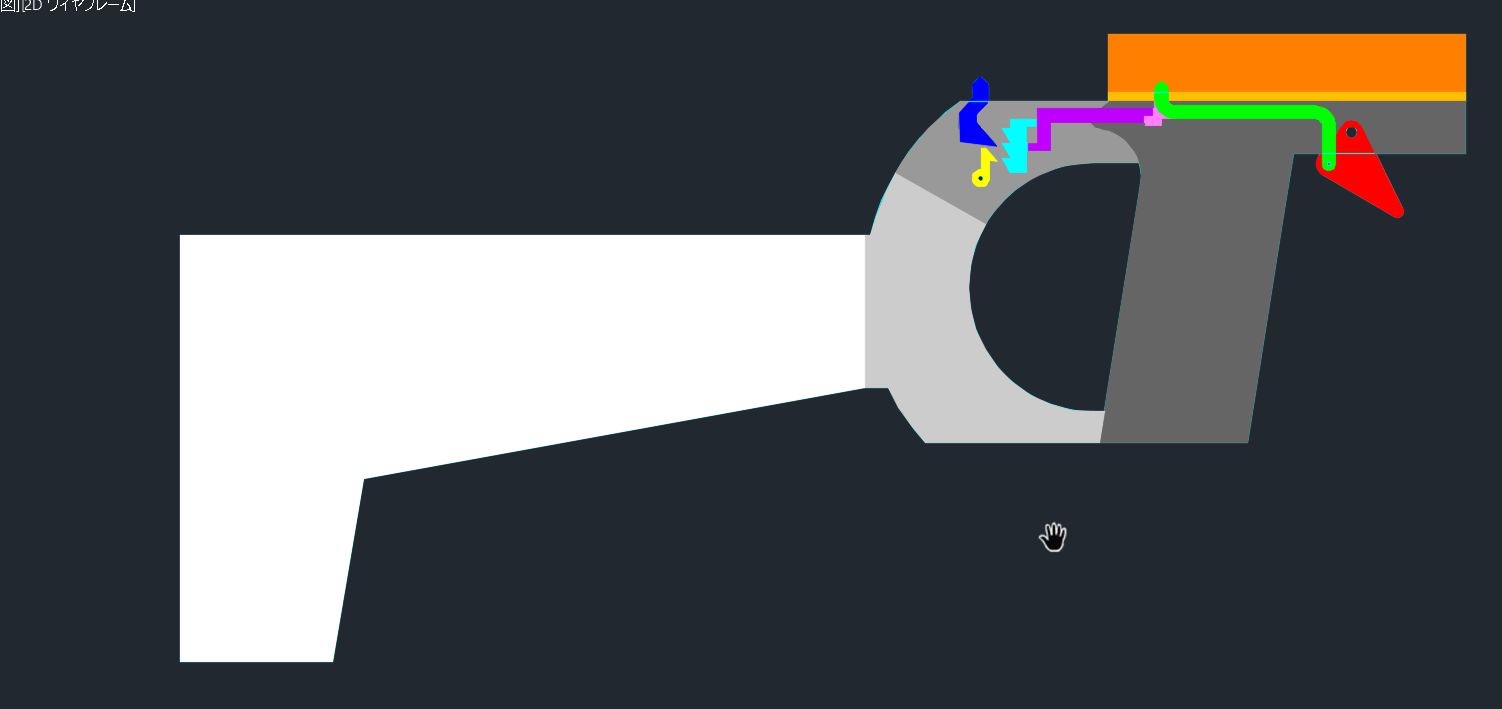

てなわけで、これが現在使っている回路です。

トリガーを引いてG-S間(水色)に通電することでFETのスイッチング機能によりD-S間(黄色)にも通電してモーターが動きます。

カットオフレバーが作動するかトリガーが解放されるかで電流が遮断されると、リンギングノイズというノイズが発生してFETに悪さをするので左端のコンデンサで吸収します。(水色)

一方でSBDはモーターが停止したときの逆起電力を短絡させて回路を保護します。(オレンジ)

さて、こいつにプリコック機能を追加するにはどうするか。

ピストン後退&装填→発射→ピストン後退&装填→・・・

というサイクルについて、通常「発射」の後に停止するのを「発射」の後の「ピストン後退&装填」の最中に停止させるようにします。

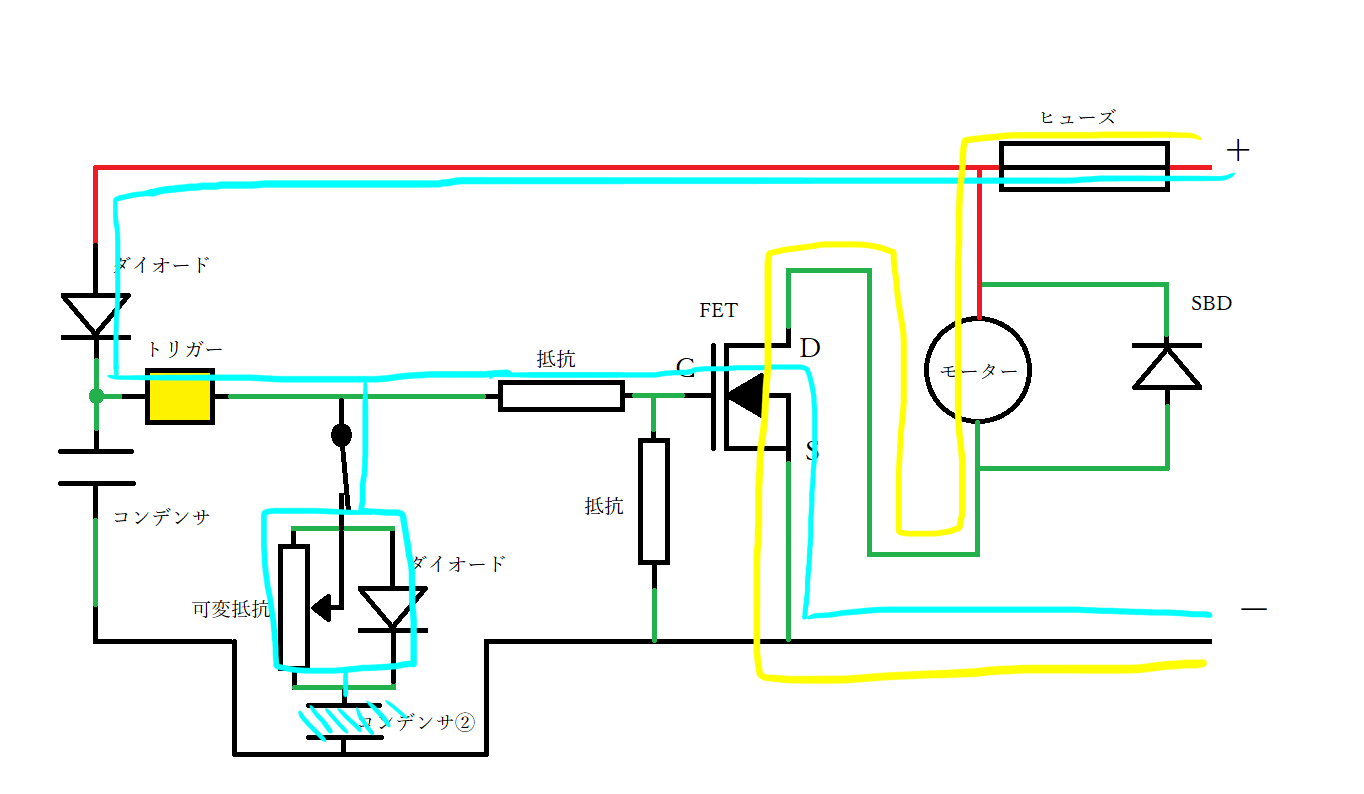

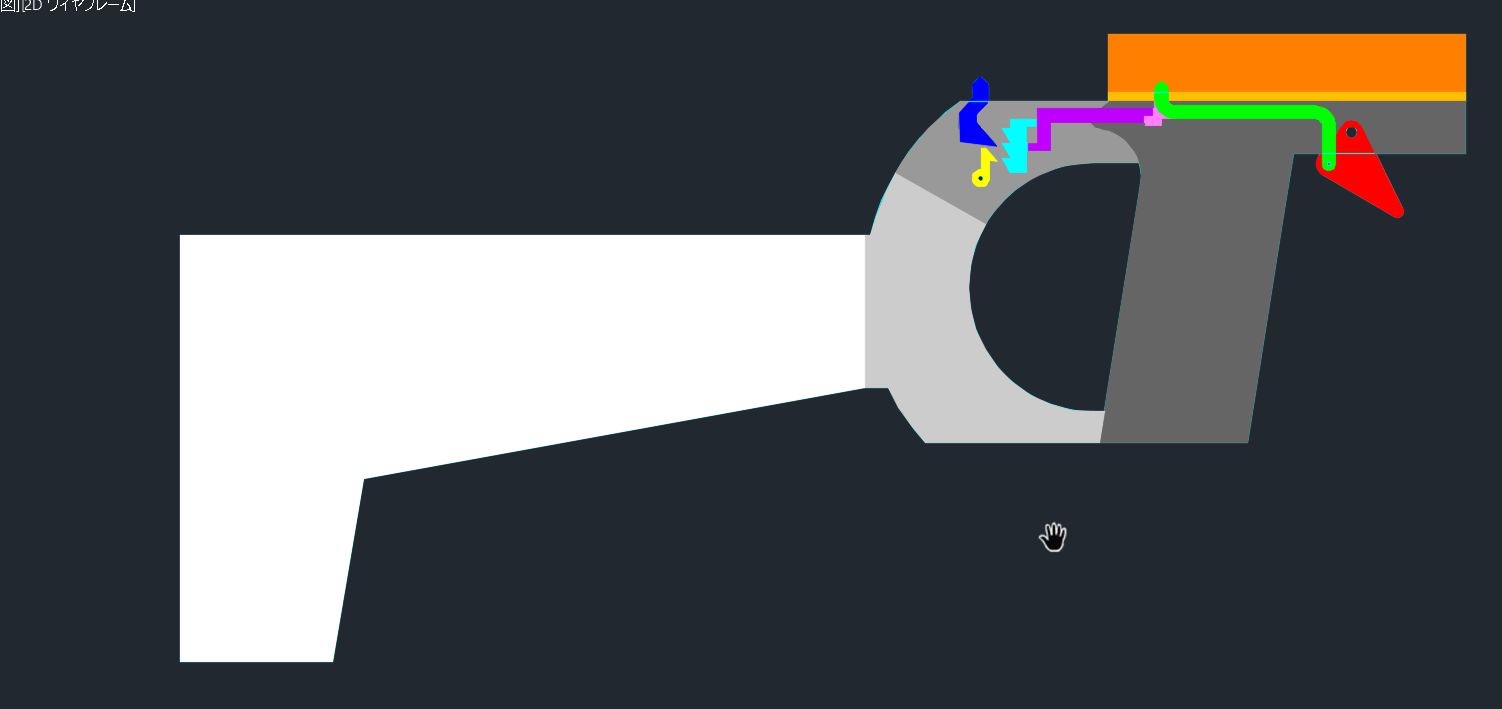

そこで回路をこんな感じにします。

新たに可変抵抗・ダイオード・コンデンサ・スイッチを追加しました。

なにがどうなっているかというと、まずトリガーに通電するとコンデンサ②に充電されます。

トリガー解放かカットオフレバーの作動により電流が遮断されるとコンデンサ②に充電された電気が可変抵抗により単位時間あたりの放電量が制限されてFETに入力されます。

入力される電流は微小ですがFETの信号増幅機能が十分大きいためトリガー通電時と同様にモーターに通電します。

以上より、上記のサイクルの「発射」のあとにトリガーに通電しなくてもモーターが動いて、「ピストン後退&装填」の最中に停止して、プリコックになります。

可変抵抗を使うのはエアガンの個体差や好みにあわせて調整したいのと、スイッチを追加するのはプリコックのキャンセルがしたいからです。

では、次回試作・完成?編でお会いしましょう。

・アクティブブレーキ

・プリコック

なんて言葉を思いついて、アクティブブレーキは仕組みが思いつかないのでプリコックのみ追加します。

ちなみにメルカリのURLを貼っとくので、興味のある方は見てください。

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

てなわけで、これが現在使っている回路です。

トリガーを引いてG-S間(水色)に通電することでFETのスイッチング機能によりD-S間(黄色)にも通電してモーターが動きます。

カットオフレバーが作動するかトリガーが解放されるかで電流が遮断されると、リンギングノイズというノイズが発生してFETに悪さをするので左端のコンデンサで吸収します。(水色)

一方でSBDはモーターが停止したときの逆起電力を短絡させて回路を保護します。(オレンジ)

さて、こいつにプリコック機能を追加するにはどうするか。

ピストン後退&装填→発射→ピストン後退&装填→・・・

というサイクルについて、通常「発射」の後に停止するのを「発射」の後の「ピストン後退&装填」の最中に停止させるようにします。

そこで回路をこんな感じにします。

新たに可変抵抗・ダイオード・コンデンサ・スイッチを追加しました。

なにがどうなっているかというと、まずトリガーに通電するとコンデンサ②に充電されます。

トリガー解放かカットオフレバーの作動により電流が遮断されるとコンデンサ②に充電された電気が可変抵抗により単位時間あたりの放電量が制限されてFETに入力されます。

入力される電流は微小ですがFETの信号増幅機能が十分大きいためトリガー通電時と同様にモーターに通電します。

以上より、上記のサイクルの「発射」のあとにトリガーに通電しなくてもモーターが動いて、「ピストン後退&装填」の最中に停止して、プリコックになります。

可変抵抗を使うのはエアガンの個体差や好みにあわせて調整したいのと、スイッチを追加するのはプリコックのキャンセルがしたいからです。

では、次回試作・完成?編でお会いしましょう。

2021年04月11日

GUARDER製USバージョン オリジナルフレームのレビュー+分解解説+祝2000pv

始めてから早20日くらい、ついに2000pvを達成しました。特に派手でもなくやってることも地味なブログを2000回も見てくれてありがとうございます。

それはさておき、この前「グロックのフレーム削るの怖いから、新しいの買うか作る」って言ってから、やっと買って届きました。

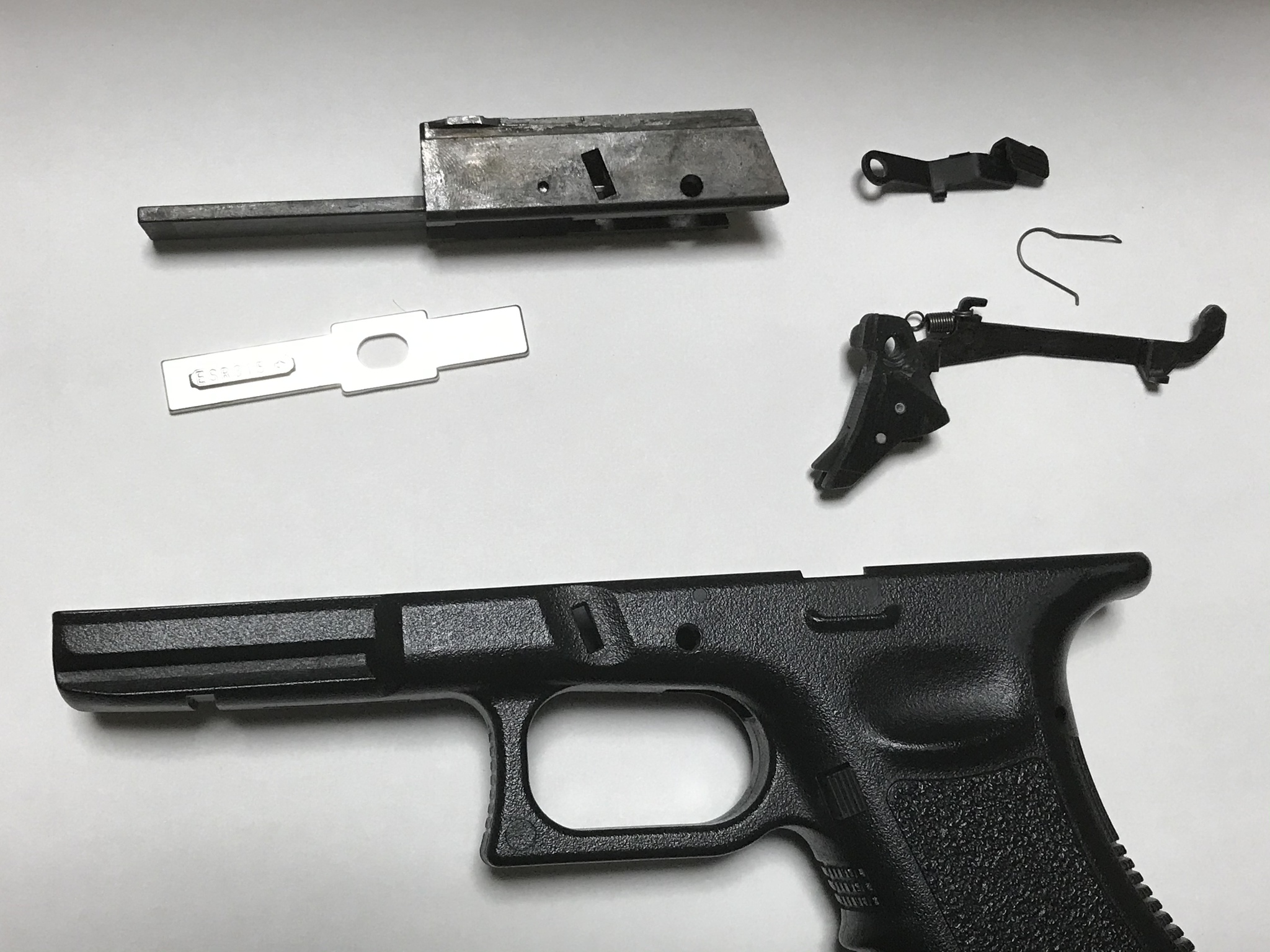

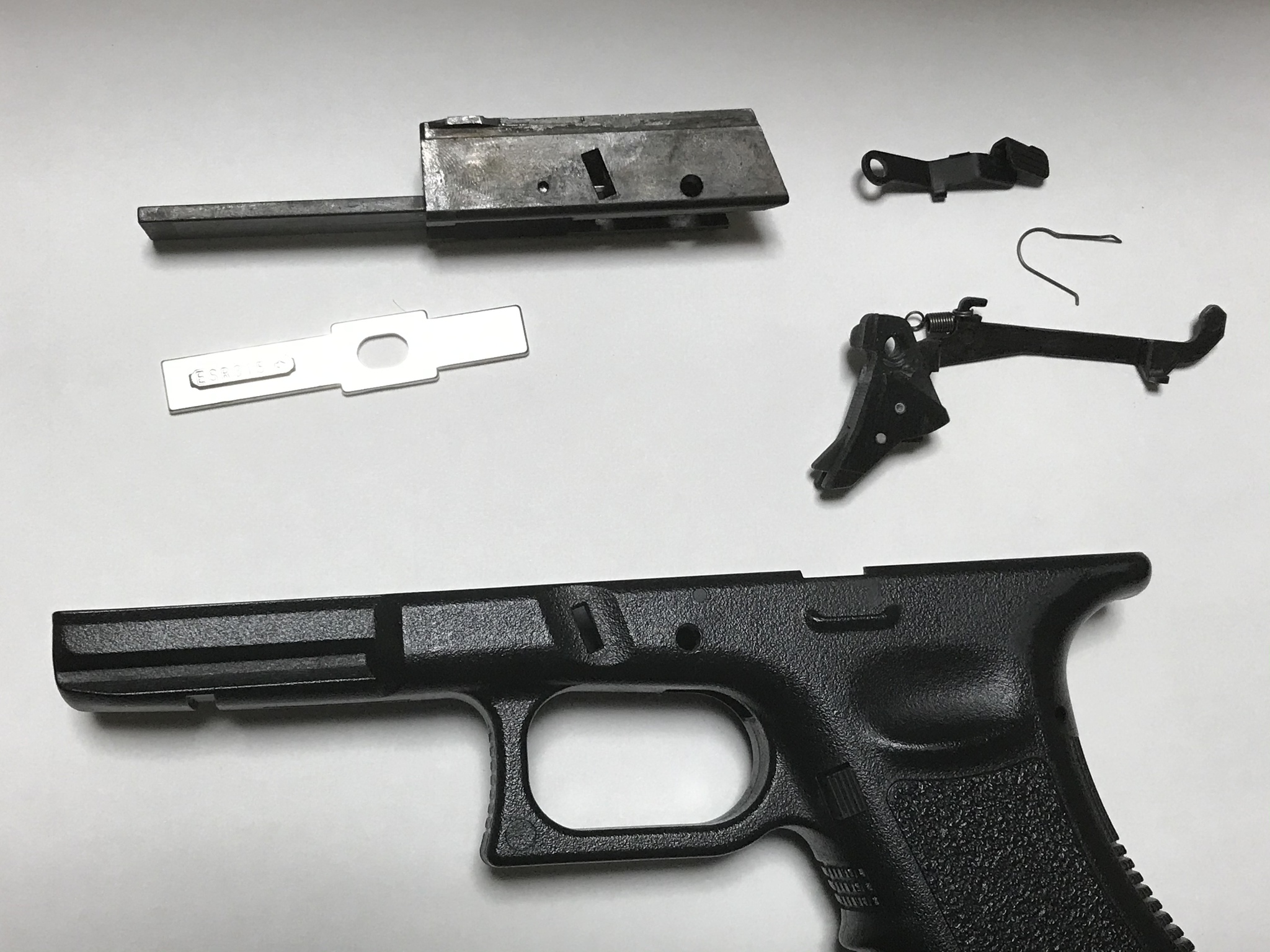

てなわけでさっそく、引っ越し作業です。

まずはスライドを引いてハンマーを起こします。

次にハンマーユニットのピンとネジを外します。

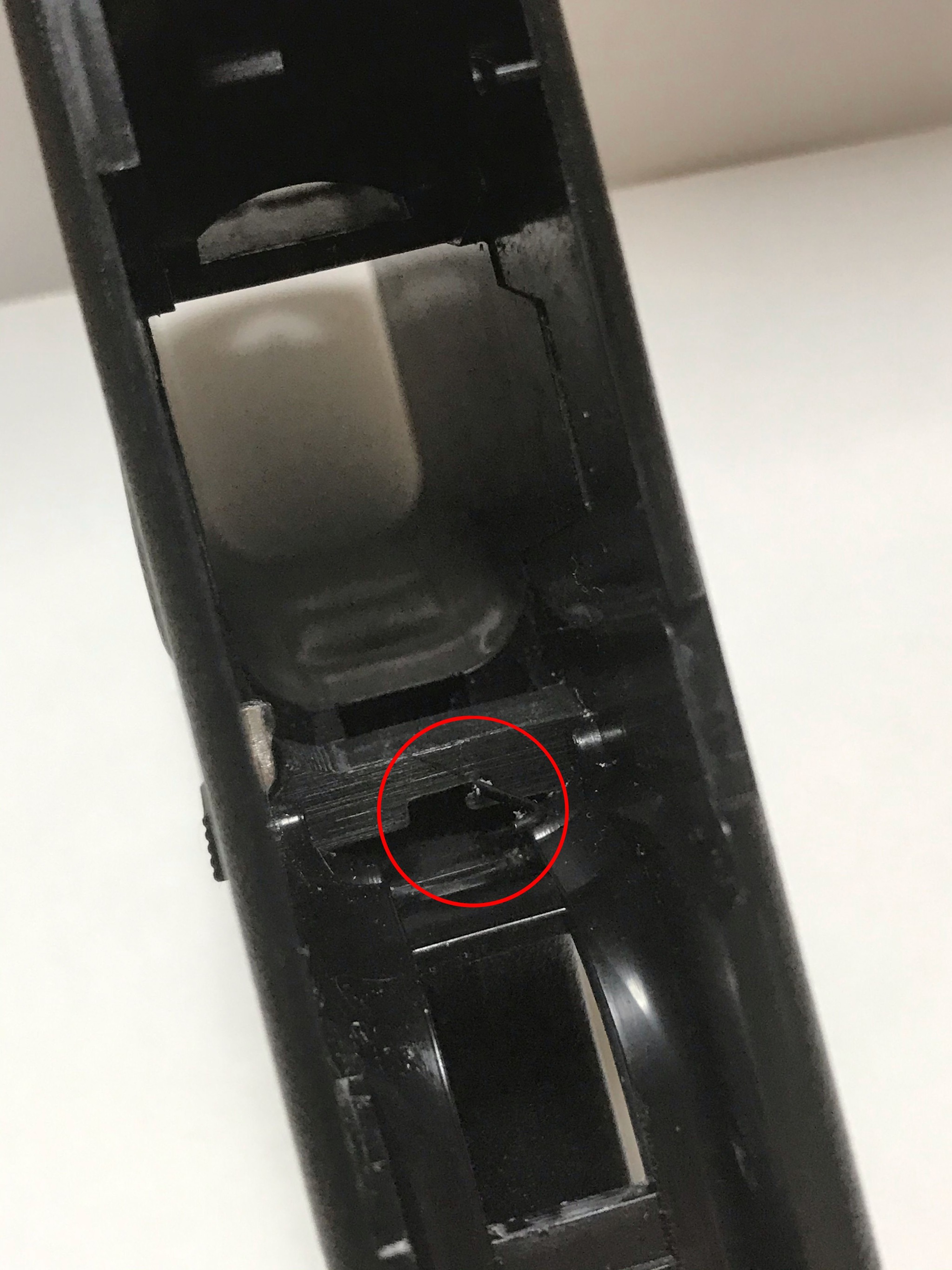

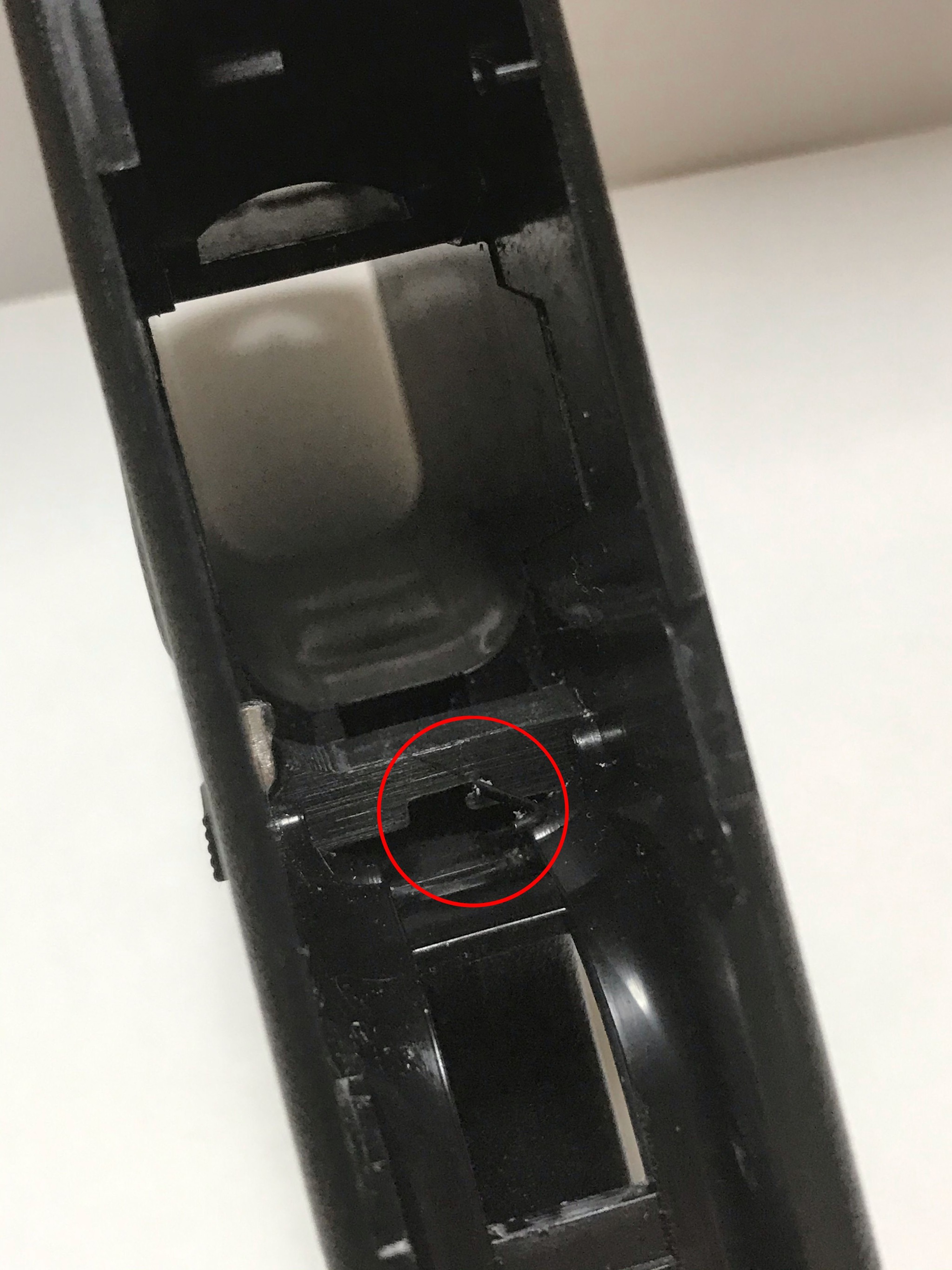

トリガーを引きながらハンマーユニットを引き出します。このとき下の写真の赤い丸のところを押さえないと頭が爆発します。

嘘です。下の写真のバネが吹っ飛びます。

今度はスライドにシャーシを固定するネジを外して、スライドロックを外します。あとはトリガーピンを外したら一気にこれだけ外れます。

最後にマグキャッチとそのバネを外せば晴れてもぬけの殻です。

あとは逆の手順で新しい方にぶち込めば引っ越し完了です。

んでもって、やっとレビューです。

まず最初に言えるのは、ピンクじゃなかったら、めっちゃリアルです(笑)。東京マルイ純正品と違って変なテカりがなかったり、

ダミーでピンが再現されてたり、

しっかり刻印が彫ってあるなどなかなかリアルです。

まあグロックの実銃なんてネットでしか見たことないんですけどね。(´・ω・`)

あと、めっちゃ精度がいいです。純正の部品ならまだしも、自作の部品は全部再設計前提で買ったのに、普通にポン付けできました。

逆に言えば部品を設計した人の腕も良かったんですね。

これで古いほうのフレームは3点バースト用兼データ取り用として心置きなく使い倒せます。

それはさておき、この前「グロックのフレーム削るの怖いから、新しいの買うか作る」って言ってから、やっと買って届きました。

てなわけでさっそく、引っ越し作業です。

まずはスライドを引いてハンマーを起こします。

次にハンマーユニットのピンとネジを外します。

トリガーを引きながらハンマーユニットを引き出します。このとき下の写真の赤い丸のところを押さえないと頭が爆発します。

嘘です。下の写真のバネが吹っ飛びます。

今度はスライドにシャーシを固定するネジを外して、スライドロックを外します。あとはトリガーピンを外したら一気にこれだけ外れます。

最後にマグキャッチとそのバネを外せば晴れてもぬけの殻です。

あとは逆の手順で新しい方にぶち込めば引っ越し完了です。

んでもって、やっとレビューです。

まず最初に言えるのは、ピンクじゃなかったら、めっちゃリアルです(笑)。東京マルイ純正品と違って変なテカりがなかったり、

ダミーでピンが再現されてたり、

しっかり刻印が彫ってあるなどなかなかリアルです。

まあグロックの実銃なんてネットでしか見たことないんですけどね。(´・ω・`)

あと、めっちゃ精度がいいです。純正の部品ならまだしも、自作の部品は全部再設計前提で買ったのに、普通にポン付けできました。

逆に言えば部品を設計した人の腕も良かったんですね。

これで古いほうのフレームは3点バースト用兼データ取り用として心置きなく使い倒せます。

Posted by うぺペぺペ at

11:52

│Comments(0)

2021年04月08日

G18Cを3点バーストにするには⑤?

「カスタムするくらいならSMG買ったほうが早い」でおなじみG18Cの3点バースト化のお時間です。

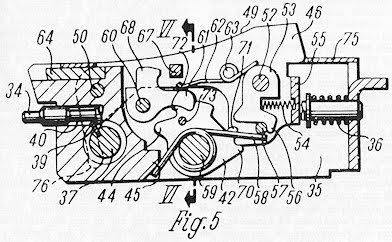

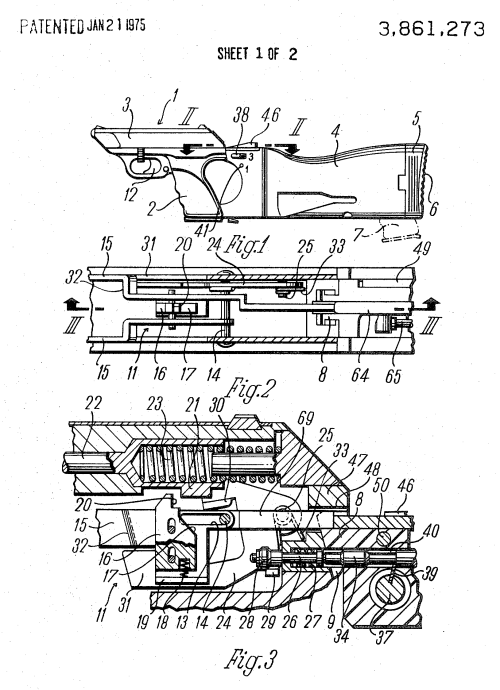

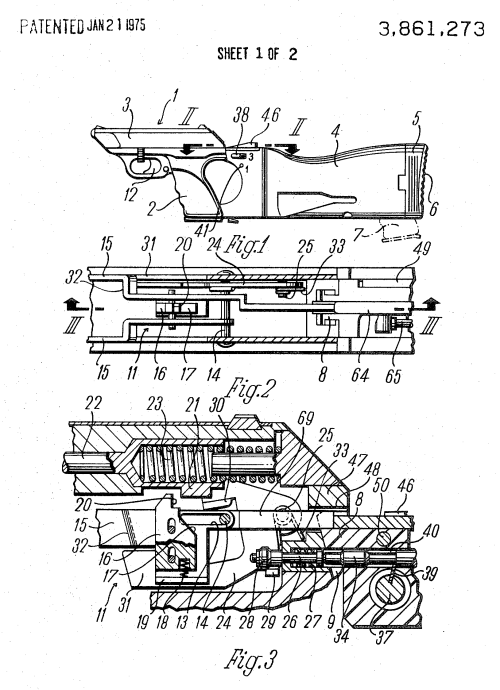

まず、これ見てください。バースト機構を考えるためにいろいろ調べて見つけたVP70の図面です。見つけ出した自慢がしたいだけです。

そもそもなんで見つけたかと言うと、前からいろいろトリガーバーと干渉するパーツの挙動がどうの言ってますが、あの図面結構致命的な欠陥がありました。

今の設計のままでは下の図の水色のパーツ:カウンターが3発目の発射前後でストックの中から飛び出すことになります。

これはあかんということで再設計しようとしたらさらにアイデアが出ない。他の銃や時計の図面を調べてもアイデアが出ない。

しかし、見つけた図面の中に面白いものがありました。VP70の図面です。

https://www.hkpro.com/threads/vp70.527779/

やはりG18CやM93Rと似てる中身ですが、見た感じからして、自分の考えてるバースト機構やM93Rのバースト機構が「3発目を撃った後にセミオートシアを生き返らせる」機構なのに対して、VP70の機構は「3発撃ち切るまでセミオートシアを殺しとく」機構っぽいです。セミオートシアが自動的に生き返ろうとするかしないかの違いだけですが、全く参考になりません。

ストックの概形も本体のフレームを削る計画もしっかりできていて、肝心のバースト機構が振り出しに戻りました。ここで作りたいバースト機構の条件を確認すると

①フルオート/バーストの切り替えができるようにする。

②ストック着脱時にトリガーバーと干渉するパーツを収納できるようにする。

③トリガーバーと連動してカウントのリセットをできるようにする。

の3つです。本当にできるかは不明ですが今しばらくお付き合いください。orz or2

まず、これ見てください。バースト機構を考えるためにいろいろ調べて見つけたVP70の図面です。見つけ出した自慢がしたいだけです。

そもそもなんで見つけたかと言うと、前からいろいろトリガーバーと干渉するパーツの挙動がどうの言ってますが、あの図面結構致命的な欠陥がありました。

今の設計のままでは下の図の水色のパーツ:カウンターが3発目の発射前後でストックの中から飛び出すことになります。

これはあかんということで再設計しようとしたらさらにアイデアが出ない。他の銃や時計の図面を調べてもアイデアが出ない。

しかし、見つけた図面の中に面白いものがありました。VP70の図面です。

https://www.hkpro.com/threads/vp70.527779/

やはりG18CやM93Rと似てる中身ですが、見た感じからして、自分の考えてるバースト機構やM93Rのバースト機構が「3発目を撃った後にセミオートシアを生き返らせる」機構なのに対して、VP70の機構は「3発撃ち切るまでセミオートシアを殺しとく」機構っぽいです。セミオートシアが自動的に生き返ろうとするかしないかの違いだけですが、全く参考になりません。

ストックの概形も本体のフレームを削る計画もしっかりできていて、肝心のバースト機構が振り出しに戻りました。ここで作りたいバースト機構の条件を確認すると

①フルオート/バーストの切り替えができるようにする。

②ストック着脱時にトリガーバーと干渉するパーツを収納できるようにする。

③トリガーバーと連動してカウントのリセットをできるようにする。

の3つです。本当にできるかは不明ですが今しばらくお付き合いください。orz or2

2021年04月07日

グロックのアイアンサイトを作ってみた

先日午前中の早い段階で暇になったので、秋葉原の某ショップさんに行ったら、流れでG&G製のGTP9というハンドガンの試射をさせてもらいました。

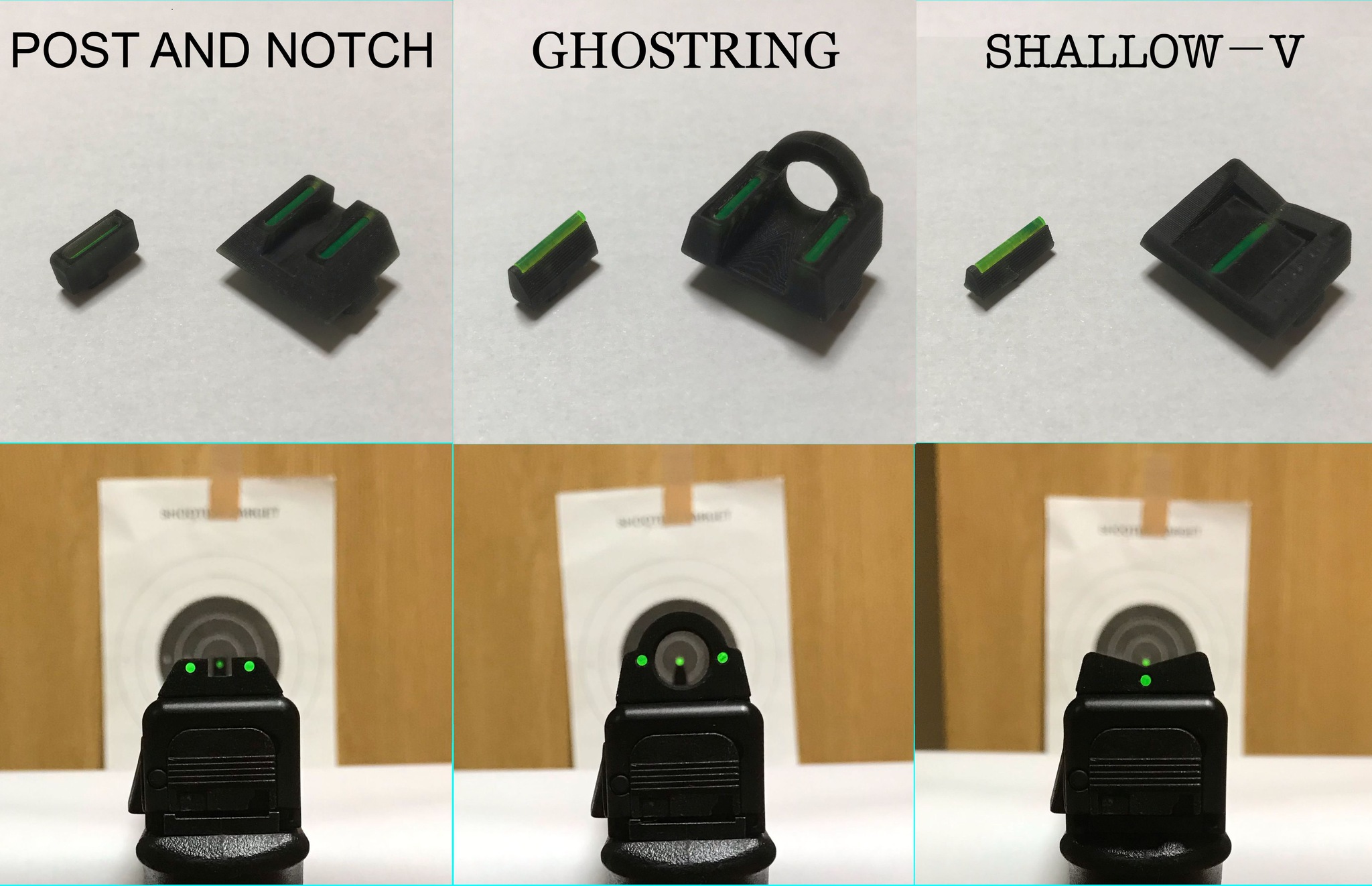

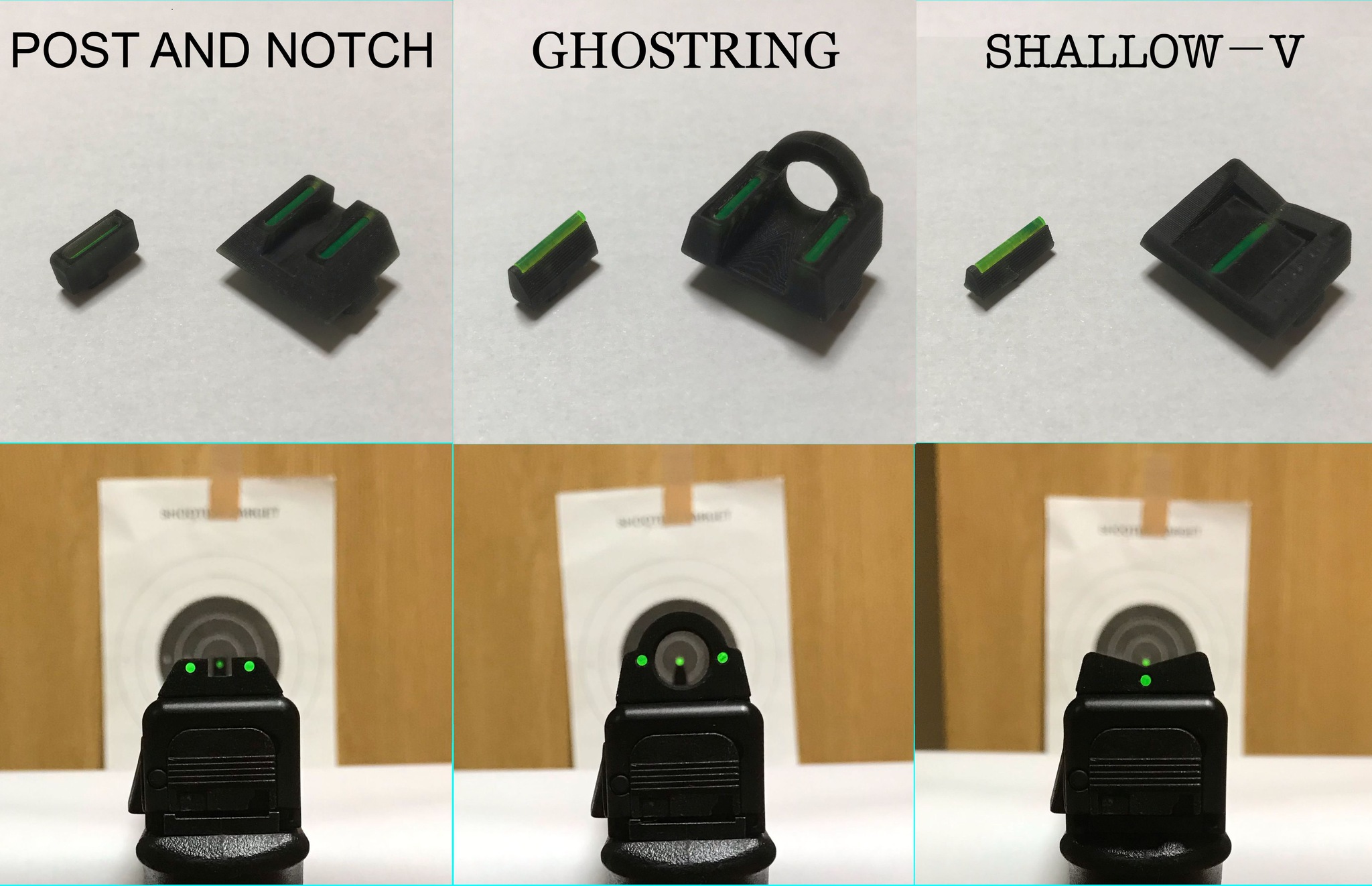

軽くてキレのいいリコイルやアンビのスライドストップやマグキャッチなどなかなかサバゲー向きのガスブロハンドガンだと思います。ほかにもクロスボルト式のセーフティなどの特徴もありますが、個人的に気になったのは独特の形状をしたアイアンサイトです。

上の図のようにクワガタの角みたいな形のリアサイトと「凸」の字型のホワイトドット?の入ったフロントサイトで、これが意外と狙いやすく当てやすいので驚きです。

調べてみると「バックホーンサイト」と呼ばれる形状で、自分がメルカリで出品している「シャローVサイト」の親戚みたいな感じらしいです。

これを我が家のG18Cでもやってみたい。

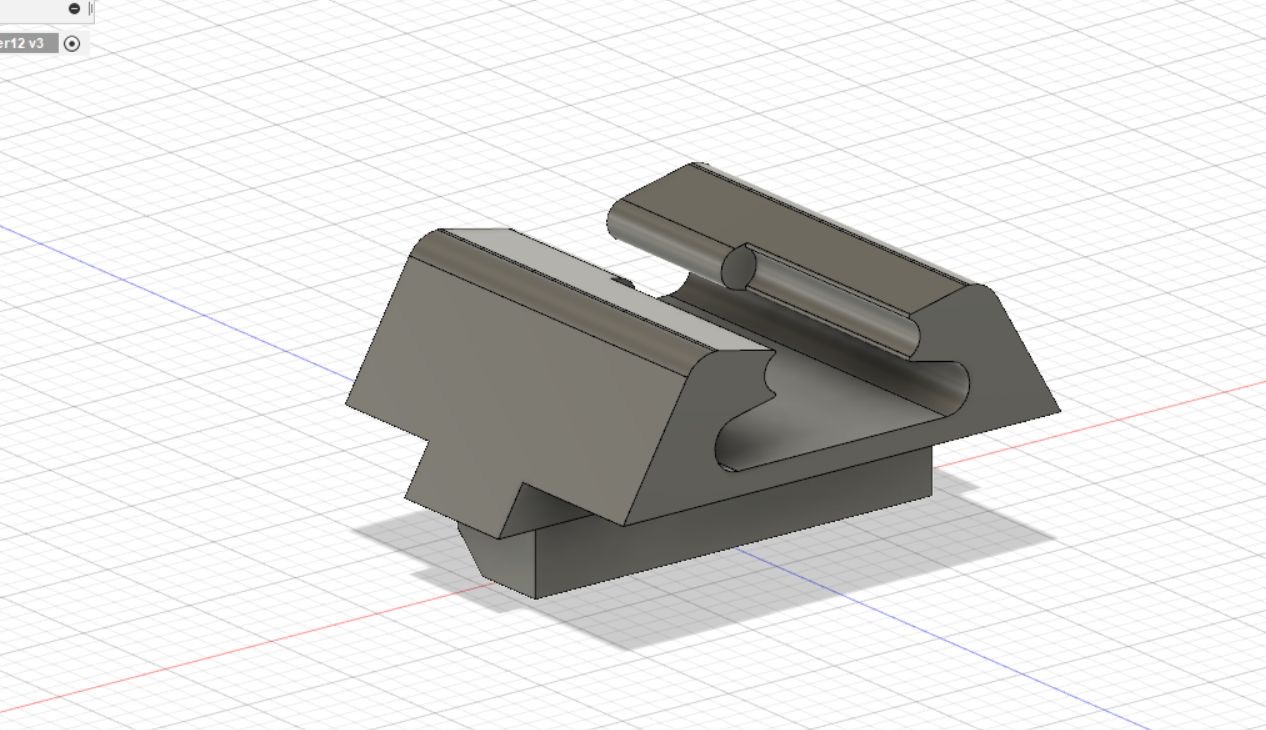

てなわけで、さっそく「グロックのリアサイトのもと」を用意します。こうして細部を作り込む前にセーブしとくといい感じに手を抜けます。

毎度おなじみ集光アクリルを仕込む前提でいい感じの見た目を作って切り取ります。

このままだと横から見てダサいのでこうします。

フロントサイトはシャローVサイトのものと共用にして手を抜こうと思ったら強度が不安になったので補強して以後共用にします。

いい感じになったので印刷します。ちなみにモデルのデータを作ったらスライサーと呼ばれるソフトにかけないと3Dプリンターで出力できません。

そして完成品を取り付けたのがこちら

サイトピクチャーはこんな感じ

ここまで見てくれた人のなかには「アイアンサイトやなくてプラスチックサイトやないかい」って思う人もいると思いますが気にしないでください。

こんな感じで作った集光サイトをメルカリで出品しているので、見るだけ見てってください。

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

ではまた

軽くてキレのいいリコイルやアンビのスライドストップやマグキャッチなどなかなかサバゲー向きのガスブロハンドガンだと思います。ほかにもクロスボルト式のセーフティなどの特徴もありますが、個人的に気になったのは独特の形状をしたアイアンサイトです。

上の図のようにクワガタの角みたいな形のリアサイトと「凸」の字型のホワイトドット?の入ったフロントサイトで、これが意外と狙いやすく当てやすいので驚きです。

調べてみると「バックホーンサイト」と呼ばれる形状で、自分がメルカリで出品している「シャローVサイト」の親戚みたいな感じらしいです。

これを我が家のG18Cでもやってみたい。

てなわけで、さっそく「グロックのリアサイトのもと」を用意します。こうして細部を作り込む前にセーブしとくといい感じに手を抜けます。

毎度おなじみ集光アクリルを仕込む前提でいい感じの見た目を作って切り取ります。

このままだと横から見てダサいのでこうします。

フロントサイトはシャローVサイトのものと共用にして手を抜こうと思ったら強度が不安になったので補強して以後共用にします。

いい感じになったので印刷します。ちなみにモデルのデータを作ったらスライサーと呼ばれるソフトにかけないと3Dプリンターで出力できません。

そして完成品を取り付けたのがこちら

サイトピクチャーはこんな感じ

ここまで見てくれた人のなかには「アイアンサイトやなくてプラスチックサイトやないかい」って思う人もいると思いますが気にしないでください。

こんな感じで作った集光サイトをメルカリで出品しているので、見るだけ見てってください。

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

ではまた

2021年04月01日

G18Cを3点バーストにするには④

前回ストックの中にバースト機構を入れる構想で発生した問題がわかりにくいと指摘があったので、少し説明を追加ですると下の図の紫のパーツがストック側エクステンダーでこれと干渉するピンクのパーツがトリガーバー側エクステンダーです。

このパーツの大部分がストック外部に露出するため装着の際に破損する可能性が高まります。

また、フル/バーストの切り替えの方法としてこのパーツを7mmほど後退させることでバースト機構を機能しないようにする方法を考えたのですが、上の図の水色のカウンターをすり抜けて後退させる方法が思いつきません。

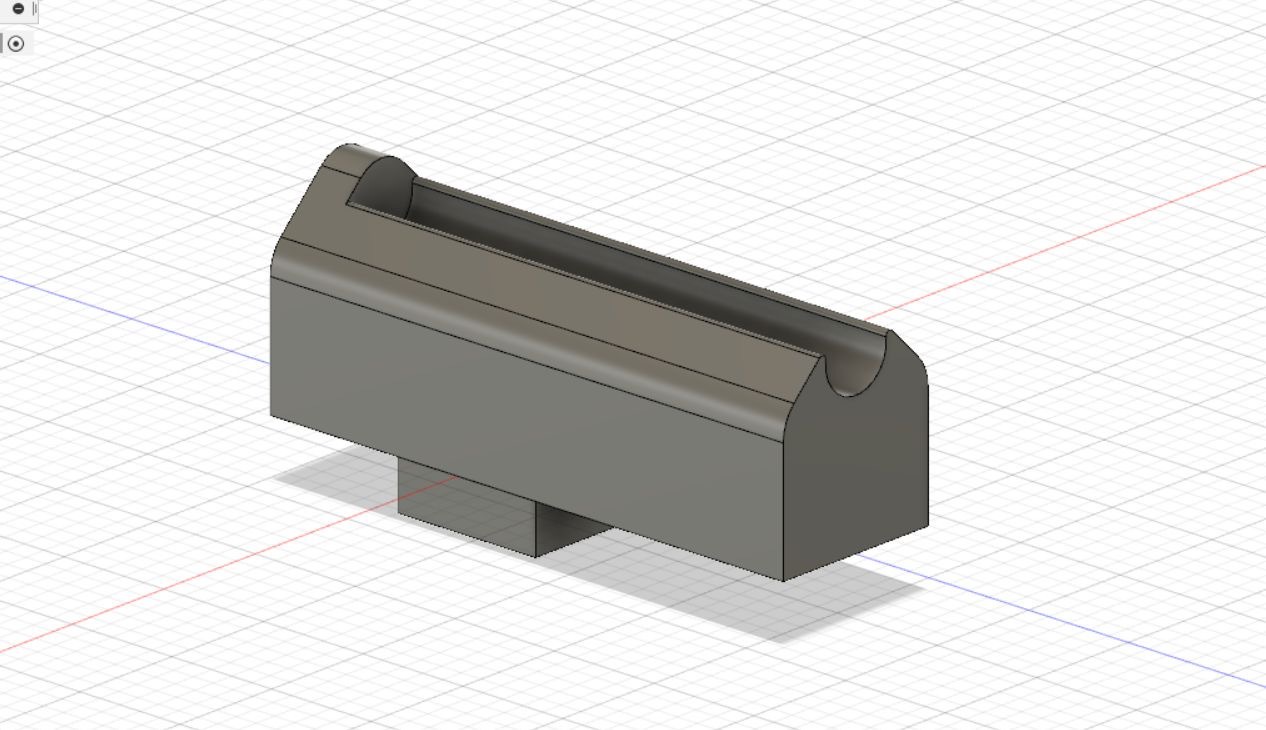

それはさておき、VP70のストックのようにストック全体を作るのは面倒なのでバースト機構の内部スペースと装着に必要なとこ以外はM4ストックで代用します。

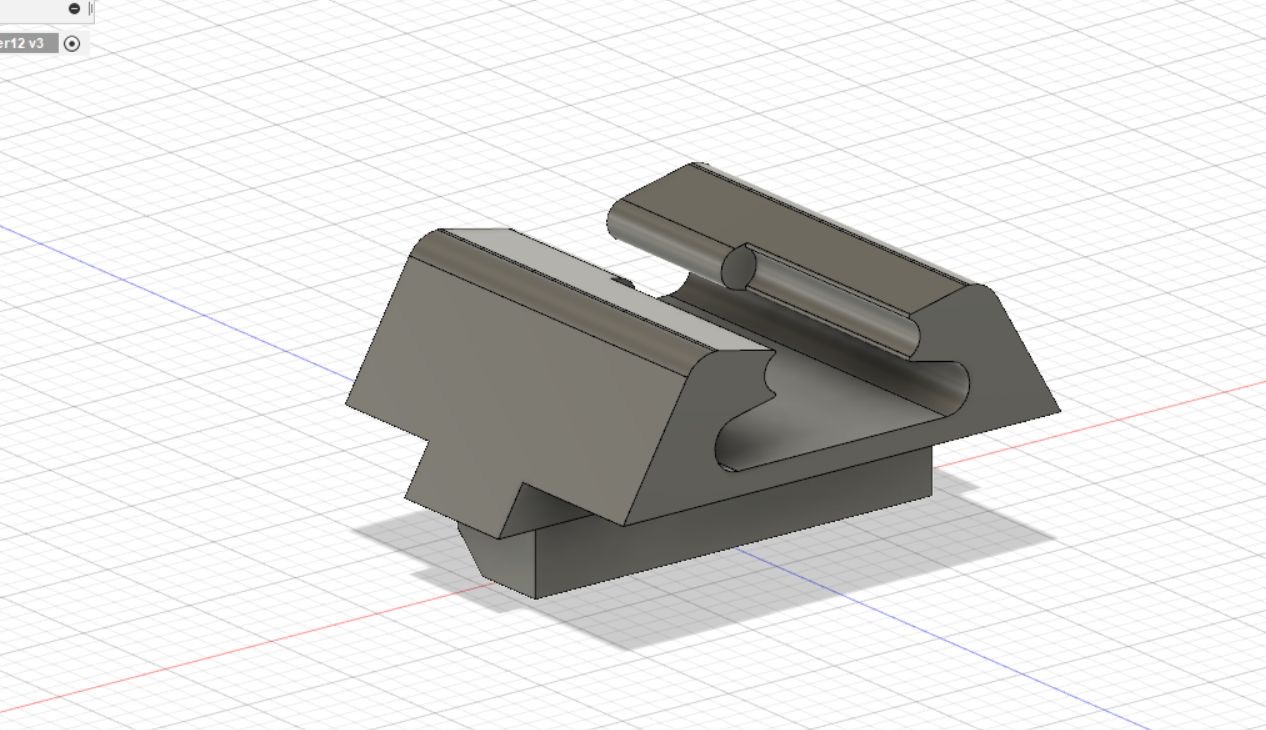

概形的にはこんな感じです

グリップ下部へのアダプターはすでにストックアダプターで作ってあり、上部のアダプターも完成したので、全く計画が進んでないわけではないと思いたいです。

このパーツの大部分がストック外部に露出するため装着の際に破損する可能性が高まります。

また、フル/バーストの切り替えの方法としてこのパーツを7mmほど後退させることでバースト機構を機能しないようにする方法を考えたのですが、上の図の水色のカウンターをすり抜けて後退させる方法が思いつきません。

それはさておき、VP70のストックのようにストック全体を作るのは面倒なのでバースト機構の内部スペースと装着に必要なとこ以外はM4ストックで代用します。

概形的にはこんな感じです

グリップ下部へのアダプターはすでにストックアダプターで作ってあり、上部のアダプターも完成したので、全く計画が進んでないわけではないと思いたいです。

2021年04月01日

G18Cを3点バーストにするには:番外編①

グロックの3点バースト化の話につながるものの結構話がそれて、内容の独立性が高いものを番外編にします。

さっそく番外編最初のお題は「フレームを買う?作る?」です。

いままでグロックの3点バースト化の計画を(主観的には)テンポよくやってきたのですが、フレームを削る段階になって少しビビってきました。ストックにバースト機構をつける構想が難航していてネガティブになってます。

1個4000〜5000円くらいするグロックのフレームを加工が失敗するたびに買うのは結構痛い出費ですし、なにより替えのフレームがない間シューティングすらできないのが苦痛です。

買う選択の場合には「GUARDER US バージョン オリジナルフレーム」のピンクのフレームが気になっています。

東京マルイさんから発売されているピンクのデトニクスこと「AM.50」を見てから「ピンク色の銃ってかっこよくね」って思ってます。

3Dプリンターで作るという選択肢もありますが、現在使っている3Dプリンターでは大きさと強度が足りないため、新しい3Dプリンターを買うかDMMさんなど3Dプリントの代行サービスを利用することになりますが、買ったら買ったで高いし、自分のパーツ作成は

採寸→設計→印刷→仮組み→誤差確認→再設計

というプロセスを踏むため、代行サービスを使うと計画の進みが遅くなり、また誤差修正のたびに数千円の出費が出るため、今のところデメリットしかありません。

しかし、一度作るという発想が出てからずっとデザインを考えてしまっているので、機会(機械)があれば挑戦してみたいです。(°艸°) ププッ

そもそも 3Dプリンターでフレームが作れるのかに関しては、SRUさんが3Dプリンター製のGBBのG17、G18Cのフレームを販売しているため、たぶん作れます。(イチローがメジャー行けたから俺も行ける理論)

結局、新しくフレームを買って現在のフレームで一発勝負になりそうです。

さっそく番外編最初のお題は「フレームを買う?作る?」です。

いままでグロックの3点バースト化の計画を(主観的には)テンポよくやってきたのですが、フレームを削る段階になって少しビビってきました。ストックにバースト機構をつける構想が難航していてネガティブになってます。

1個4000〜5000円くらいするグロックのフレームを加工が失敗するたびに買うのは結構痛い出費ですし、なにより替えのフレームがない間シューティングすらできないのが苦痛です。

買う選択の場合には「GUARDER US バージョン オリジナルフレーム」のピンクのフレームが気になっています。

東京マルイさんから発売されているピンクのデトニクスこと「AM.50」を見てから「ピンク色の銃ってかっこよくね」って思ってます。

3Dプリンターで作るという選択肢もありますが、現在使っている3Dプリンターでは大きさと強度が足りないため、新しい3Dプリンターを買うかDMMさんなど3Dプリントの代行サービスを利用することになりますが、買ったら買ったで高いし、自分のパーツ作成は

採寸→設計→印刷→仮組み→誤差確認→再設計

というプロセスを踏むため、代行サービスを使うと計画の進みが遅くなり、また誤差修正のたびに数千円の出費が出るため、今のところデメリットしかありません。

しかし、一度作るという発想が出てからずっとデザインを考えてしまっているので、機会(機械)があれば挑戦してみたいです。(°艸°) ププッ

そもそも 3Dプリンターでフレームが作れるのかに関しては、SRUさんが3Dプリンター製のGBBのG17、G18Cのフレームを販売しているため、たぶん作れます。(イチローがメジャー行けたから俺も行ける理論)

結局、新しくフレームを買って現在のフレームで一発勝負になりそうです。