2021年09月27日

電子トリガー(?)を作ってみた① 試作編

どーも、ご無沙汰してます。

先日ジャンクで身包みを剥がされたコン電のメカボを見つけたので使い道ないのに買っちゃいました(°д°)

さてこいつを使えるようにするにはバレル・チャンバー周りやカットオフレバーに連動する部品が必要になりますが、バレル周りは買わないといけないとしてカットオフレバー周りは電子制御で補えないかってわけで作ってみます。

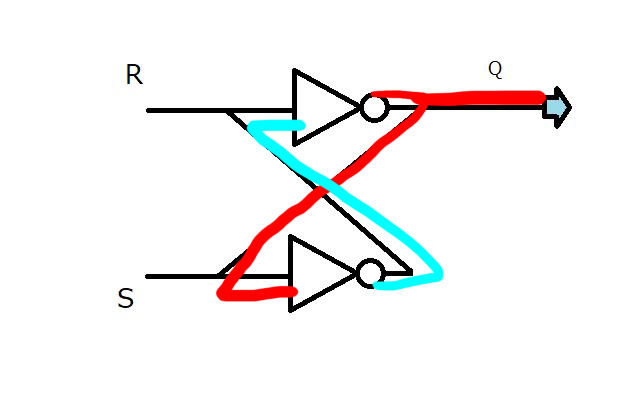

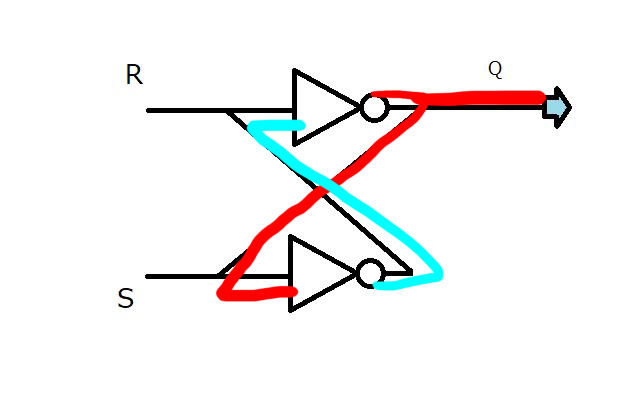

今回のメインの回路はこちらRSラッチ回路です。

実際の回路図はめんどくさいので、論理回路図で表します。

この回路はSに1が入力されるとQから1が出力されます。

Sへの入力が0になっても継続してQから1が出力されます。

この状態でRに1が入力されるとQから0が出力されます。

トリガーの信号をS、カットオフレバーの信号をRに入力すれば電子トリガーの役割を果たします。

しかし、この回路だけだとトリガーを一瞬で離さないと2発目3発目が勝手に出ることになるので、

トリガーを引いた瞬間だけSに信号がいくような回路が必要です。

それがこちら。ワンショットパルス回路です。

単純に図のコンデンサに電気が溜まり切るまでの一瞬だけ信号を通して、信号が止まったらコンデンサが放電します。

トリガーからの信号をこの回路を通すかそのままRSラッチに繋ぐかでセミ/フルの切り替えも出来ます。

てなわけで、回路の全体はこんな感じ。

左の電源安定化部で5Vの定電圧を出力します。

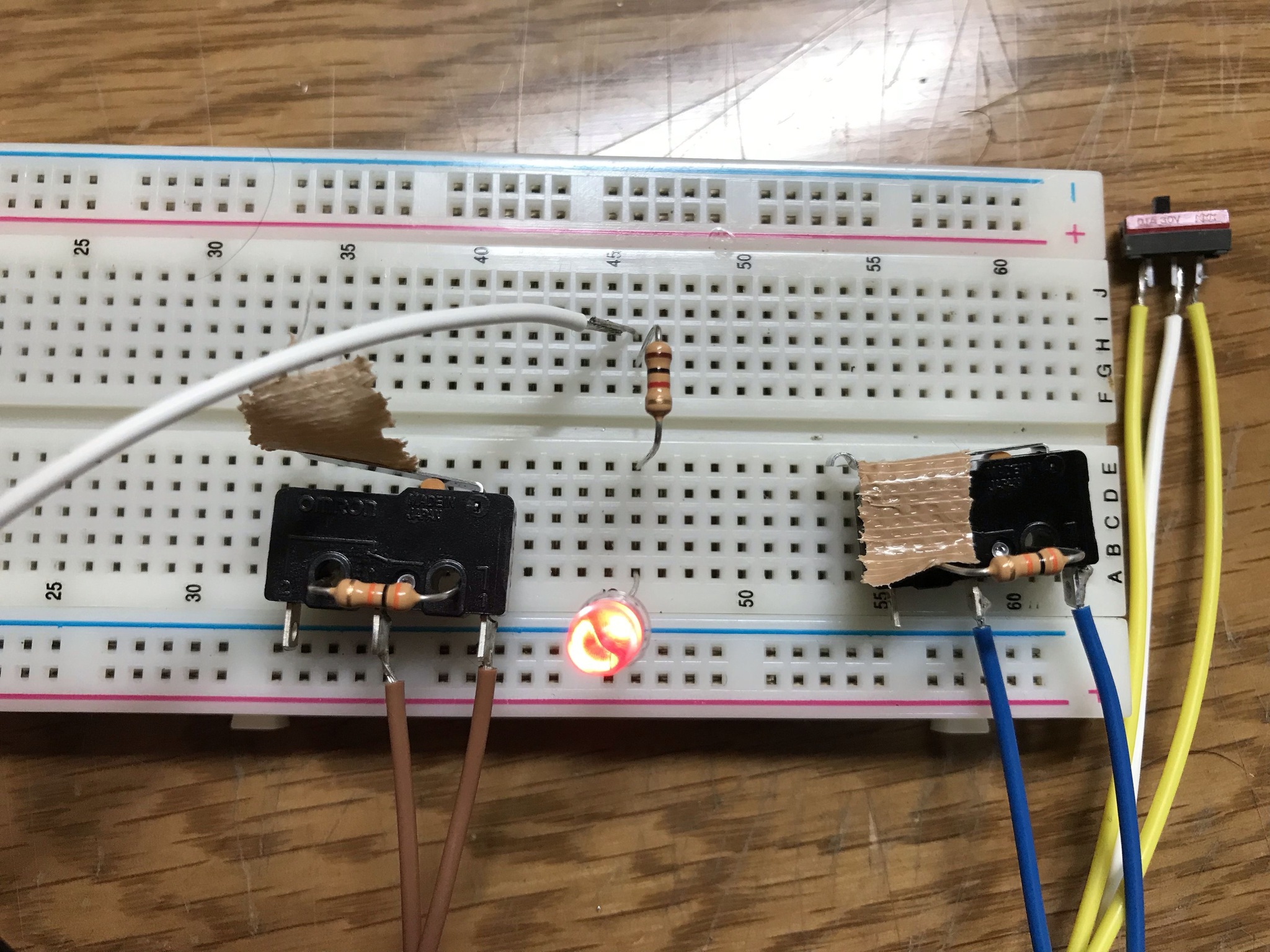

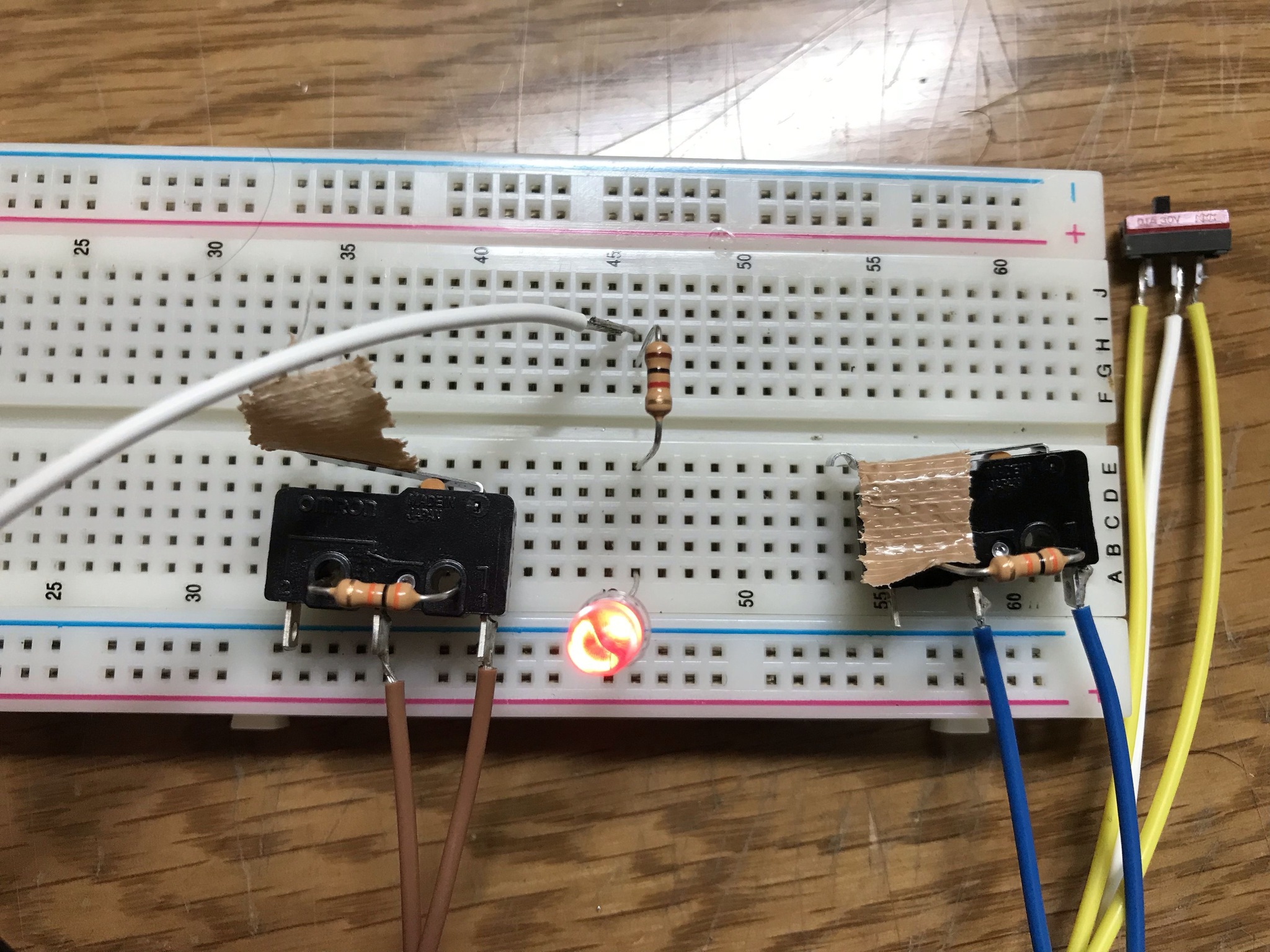

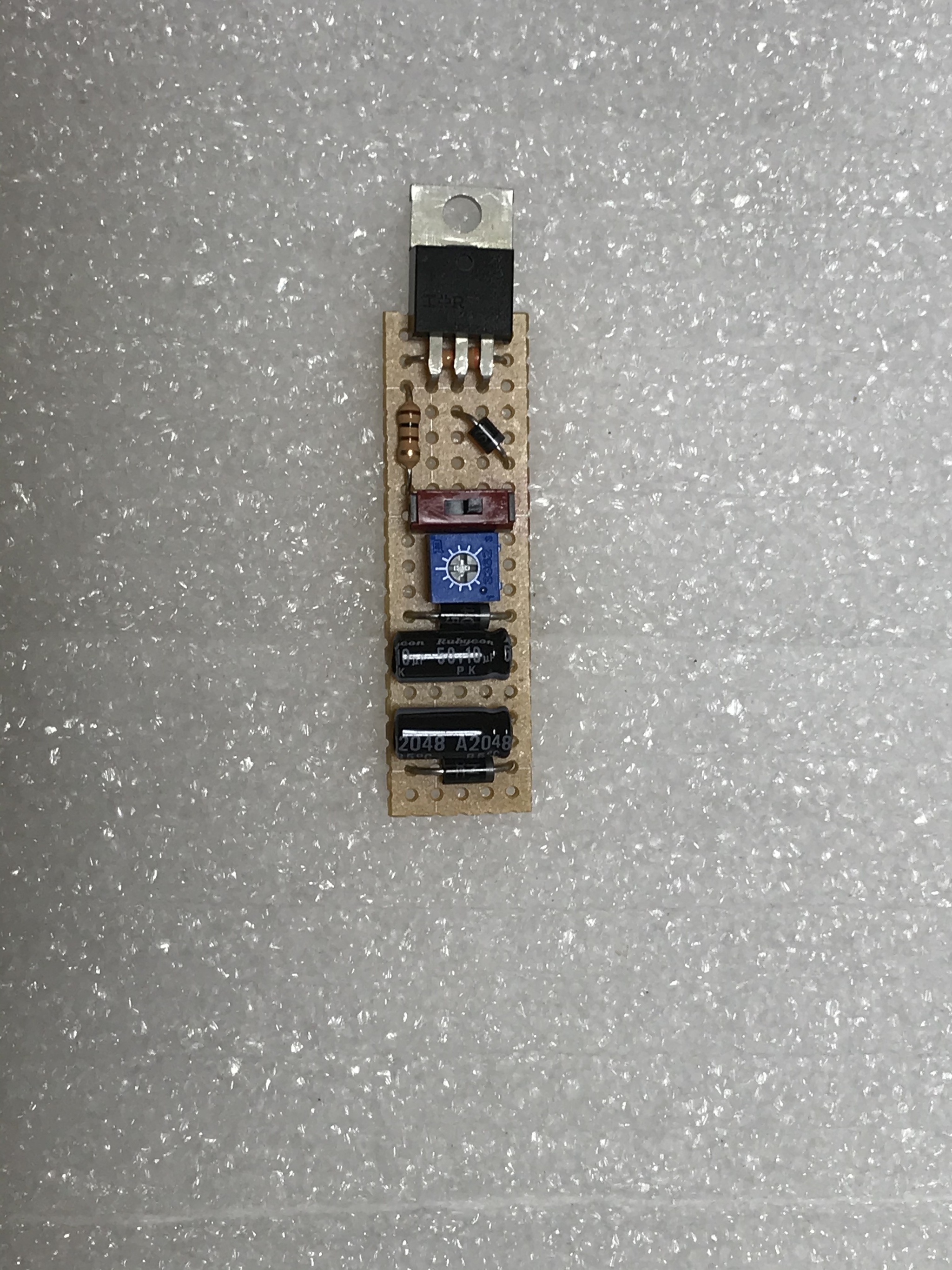

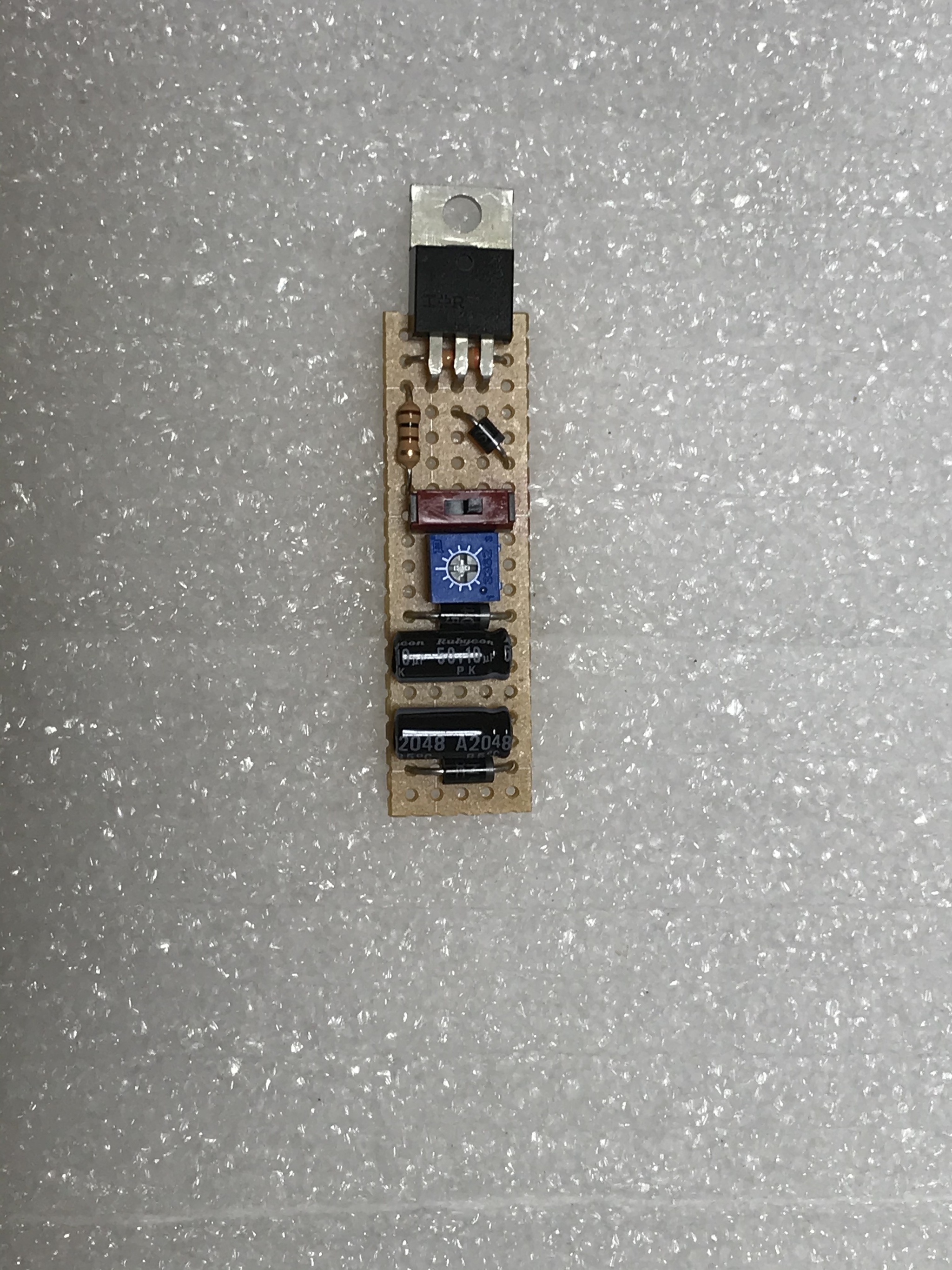

実際に組むとこんな感じ。

実際にセミ状態で動かすと、まずはトリガーを弾いていない状態。

トリガーを弾くと出力されます。

この状態でトリガーを離しても出力され続けますが・・・

カットオフレバーの信号を受けるとトリガーのON・OFFに関係なく出力がなくなります。

この動作のおかげで発射サイクルの途中でトリガーを離してもカットオフレバーが作動するまで確実に出力されるのでセミロックが起こり難くなります。

スイッチをフルオート側にすると

トリガーを弾いてる間はカットオフレバーの信号に反応しません。

しかし、トリガーを離すとカットオフレバーの信号を受けて出力が止まります。

動作確認が終わったのであとは信号をFETに繋いで、スイッチやメカボを仮の筐体に固定して実機で動作確認します。

ではまた ノシ

先日ジャンクで身包みを剥がされたコン電のメカボを見つけたので使い道ないのに買っちゃいました(°д°)

さてこいつを使えるようにするにはバレル・チャンバー周りやカットオフレバーに連動する部品が必要になりますが、バレル周りは買わないといけないとしてカットオフレバー周りは電子制御で補えないかってわけで作ってみます。

今回のメインの回路はこちらRSラッチ回路です。

実際の回路図はめんどくさいので、論理回路図で表します。

この回路はSに1が入力されるとQから1が出力されます。

Sへの入力が0になっても継続してQから1が出力されます。

この状態でRに1が入力されるとQから0が出力されます。

トリガーの信号をS、カットオフレバーの信号をRに入力すれば電子トリガーの役割を果たします。

しかし、この回路だけだとトリガーを一瞬で離さないと2発目3発目が勝手に出ることになるので、

トリガーを引いた瞬間だけSに信号がいくような回路が必要です。

それがこちら。ワンショットパルス回路です。

単純に図のコンデンサに電気が溜まり切るまでの一瞬だけ信号を通して、信号が止まったらコンデンサが放電します。

トリガーからの信号をこの回路を通すかそのままRSラッチに繋ぐかでセミ/フルの切り替えも出来ます。

てなわけで、回路の全体はこんな感じ。

左の電源安定化部で5Vの定電圧を出力します。

実際に組むとこんな感じ。

実際にセミ状態で動かすと、まずはトリガーを弾いていない状態。

トリガーを弾くと出力されます。

この状態でトリガーを離しても出力され続けますが・・・

カットオフレバーの信号を受けるとトリガーのON・OFFに関係なく出力がなくなります。

この動作のおかげで発射サイクルの途中でトリガーを離してもカットオフレバーが作動するまで確実に出力されるのでセミロックが起こり難くなります。

スイッチをフルオート側にすると

トリガーを弾いてる間はカットオフレバーの信号に反応しません。

しかし、トリガーを離すとカットオフレバーの信号を受けて出力が止まります。

動作確認が終わったのであとは信号をFETに繋いで、スイッチやメカボを仮の筐体に固定して実機で動作確認します。

ではまた ノシ

2021年04月23日

プリコックFETを作りたい③完成編

前回コンデンサーの容量が大きすぎてプリコックを通り越して3点バーストになったのを修正しました。

感覚的に1発撃った後に2発+プリコックくらいのサイクルだったのでだいたい2.5サイクル弱と見積もって、コンデンサーの容量を10μFから2.2μFに変えると、

2.5(サイクル)÷10(μF)×2.2(μF)=0.55(サイクル)

くらいになっていい感じになりました。

回路剥き出しの写真を撮り忘れました。orz

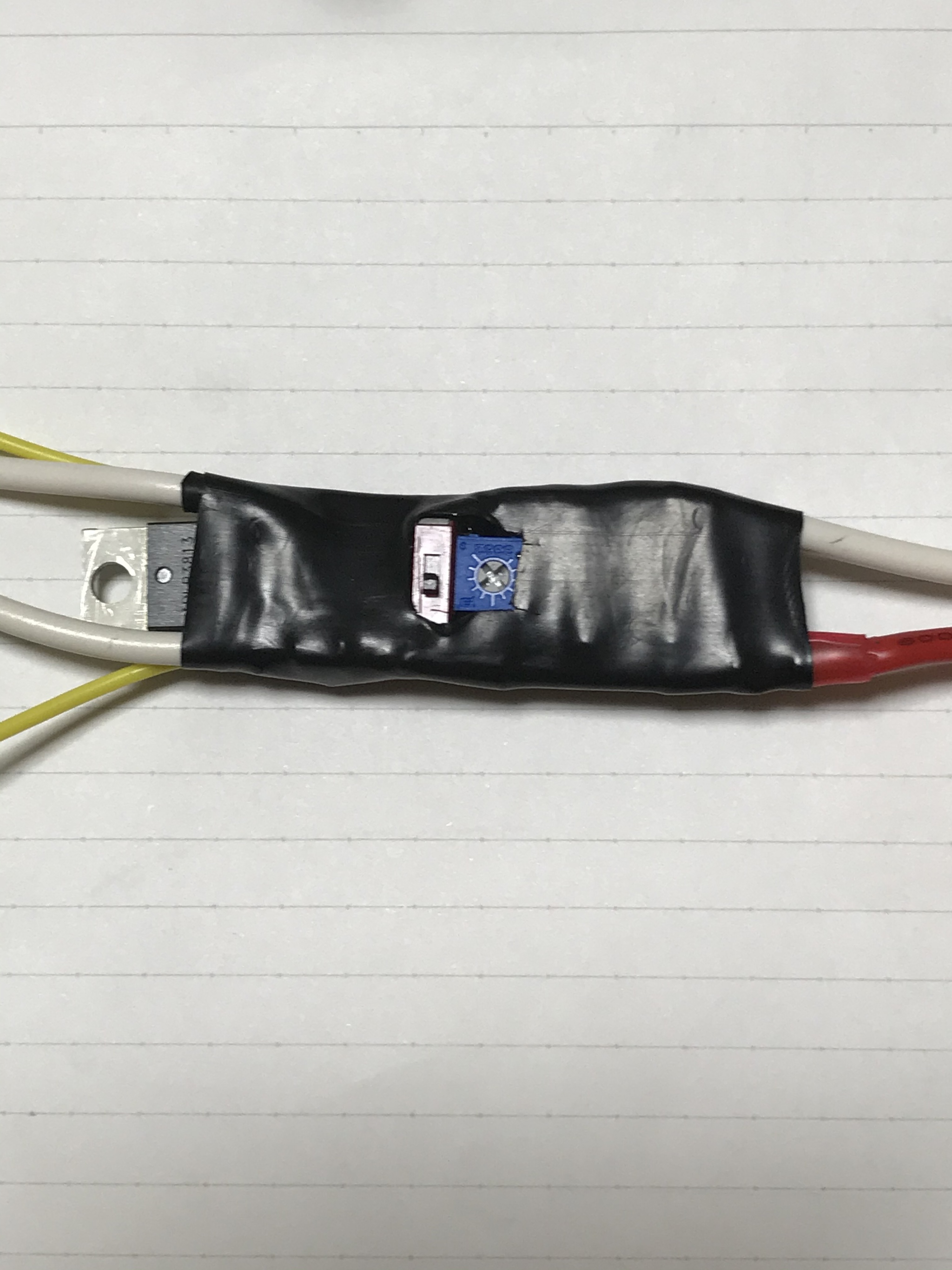

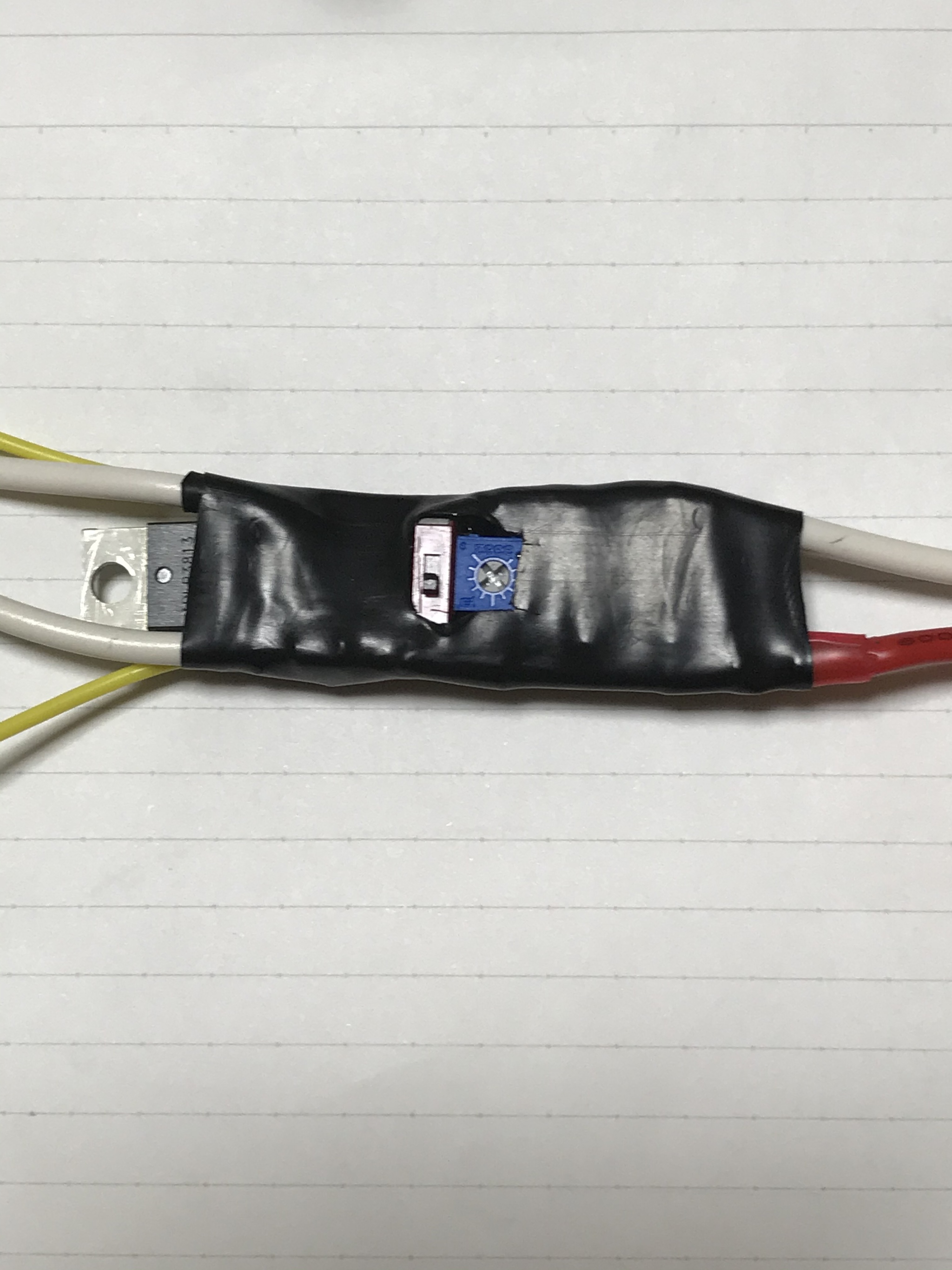

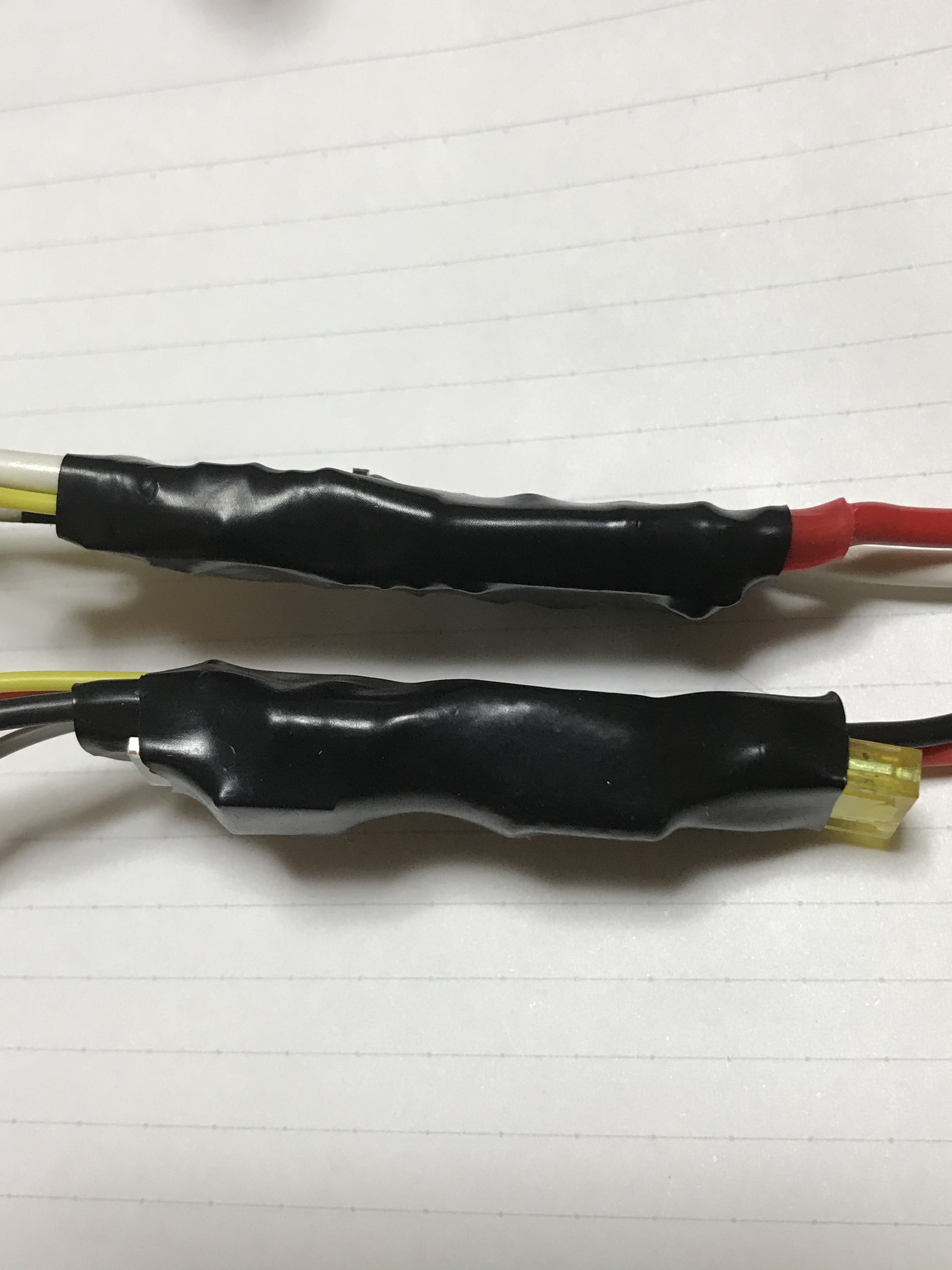

あとはこれをゴムチューブでくるんで、穴を開けます。

M14に改めて取り付けて、完成!

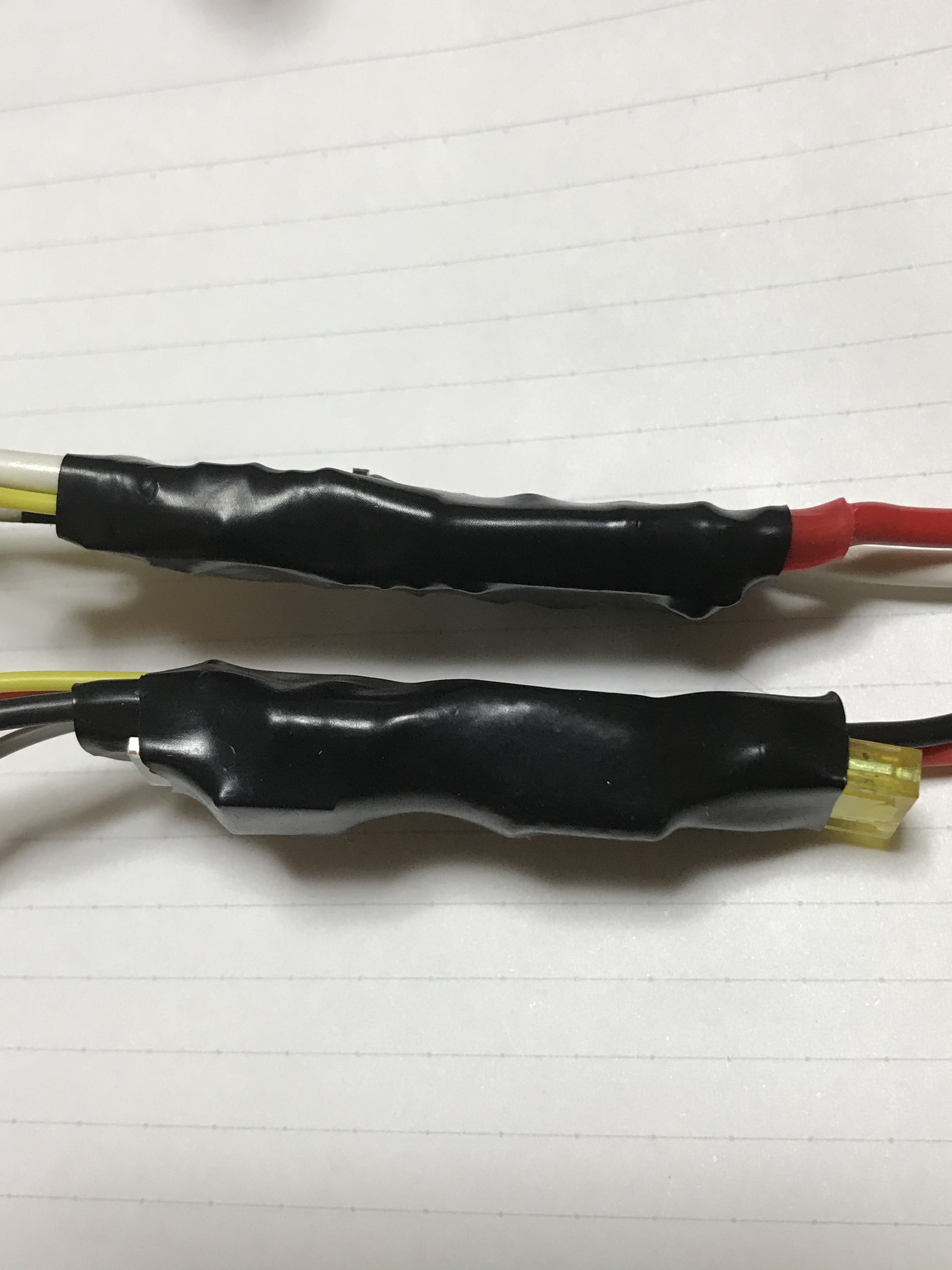

これでSBD・保護回路・ヒューズに続いてプリコックまでできるさいきょーのFET回路が完成したのですが、なんやかんやで薄型化できたのも個人的には評価が高いです。

(上:今回、下:従来)

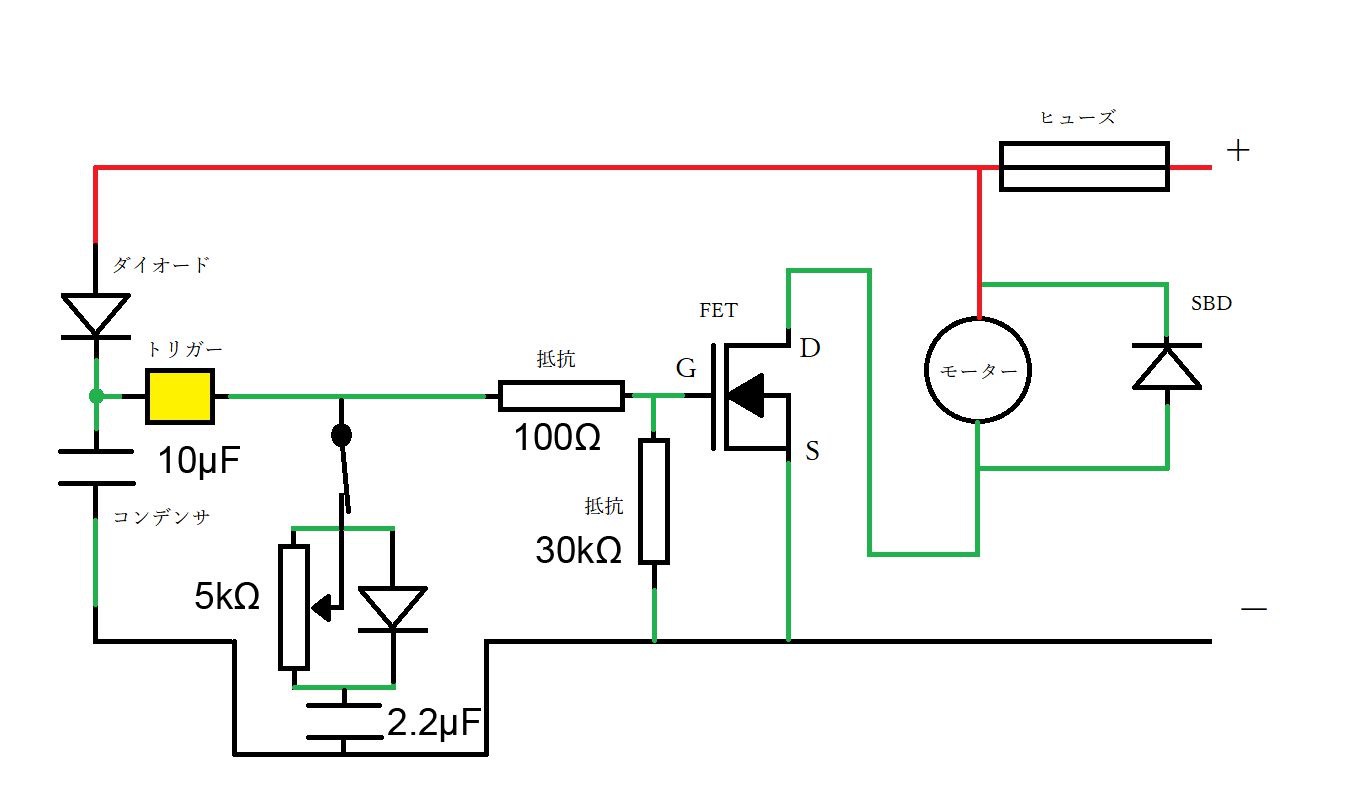

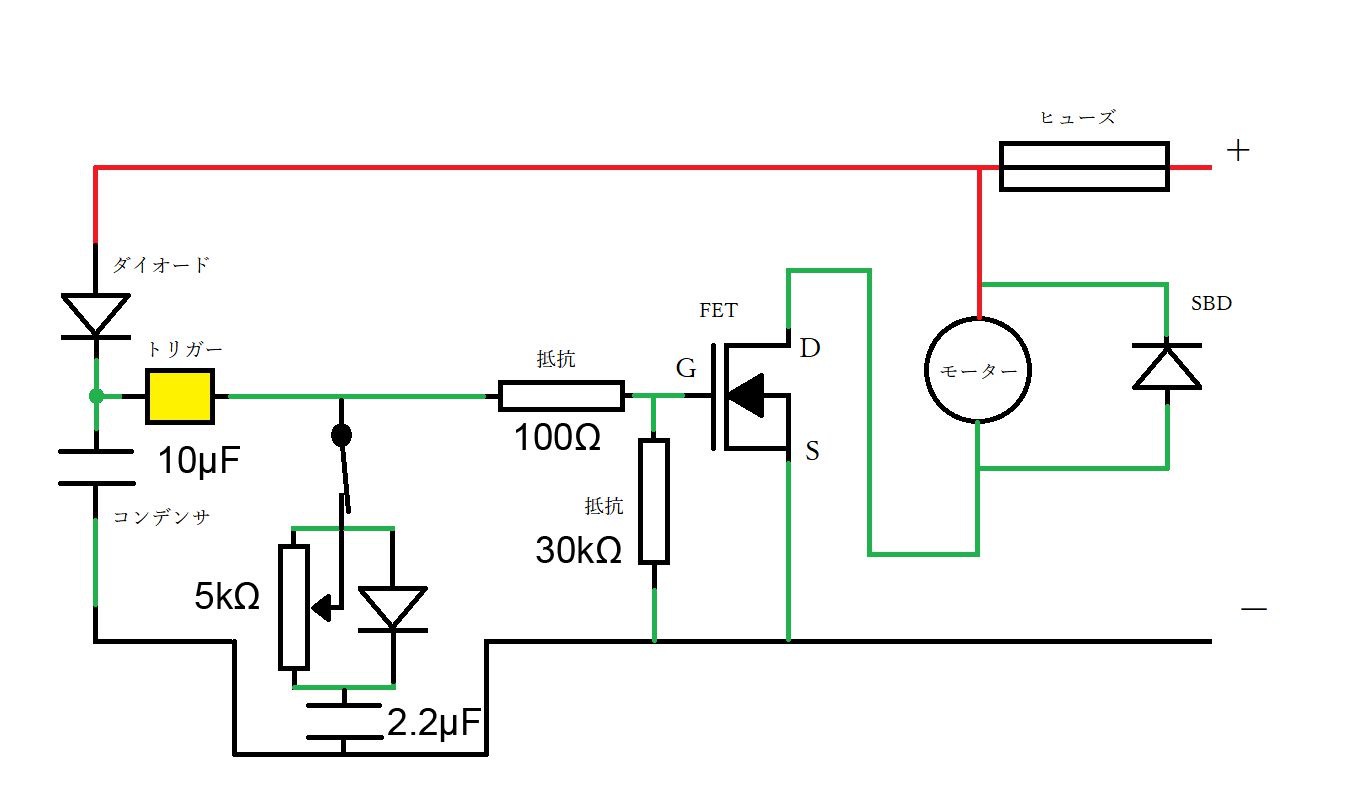

参考までに部品の数値付きの回路図です。

回路を組むのが面倒だったり、FETを焼くのが怖い人は是非お買い求めください。

とりあえず今回のも4つ量産してメルカリに出品してみます。

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

※たぶん出品まで一週間くらいかかります。 続きを読む

感覚的に1発撃った後に2発+プリコックくらいのサイクルだったのでだいたい2.5サイクル弱と見積もって、コンデンサーの容量を10μFから2.2μFに変えると、

2.5(サイクル)÷10(μF)×2.2(μF)=0.55(サイクル)

くらいになっていい感じになりました。

回路剥き出しの写真を撮り忘れました。orz

あとはこれをゴムチューブでくるんで、穴を開けます。

M14に改めて取り付けて、完成!

これでSBD・保護回路・ヒューズに続いてプリコックまでできるさいきょーのFET回路が完成したのですが、なんやかんやで薄型化できたのも個人的には評価が高いです。

(上:今回、下:従来)

参考までに部品の数値付きの回路図です。

回路を組むのが面倒だったり、FETを焼くのが怖い人は是非お買い求めください。

とりあえず今回のも4つ量産してメルカリに出品してみます。

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

※たぶん出品まで一週間くらいかかります。 続きを読む

2021年04月21日

プリコックFETを作りたい②試作編

前回作った回路図を実際に基盤と部品で仮組みしました。我ながらこの発泡スチロールに刺すやり方は天才的だと思います。

これをはんだ付けしたのがこちら

SBDと抵抗の位置が少し違いますがしっかり組んであります。

FETが熱に弱いので毎度ビビリながらやっています。

さっそく我が家のM14にぶち込みました。

とりあえず、ノーマルモードでは動いたので、プリコックモードでやってみたら、

「ダダダッ‼︎」

と3点バーストになりました。

まさかグロックより先にM14が3点バーストになるなんて。orz

原因としては、たぶんプリコック用のコンデンサの容量が大きすぎて放電しきるのに2サイクル分の時間がかかってるっぽいです。

とりあえず、今の1/4から1/10くらいの容量で再挑戦してみます。

これをはんだ付けしたのがこちら

SBDと抵抗の位置が少し違いますがしっかり組んであります。

FETが熱に弱いので毎度ビビリながらやっています。

さっそく我が家のM14にぶち込みました。

とりあえず、ノーマルモードでは動いたので、プリコックモードでやってみたら、

「ダダダッ‼︎」

と3点バーストになりました。

まさかグロックより先にM14が3点バーストになるなんて。orz

原因としては、たぶんプリコック用のコンデンサの容量が大きすぎて放電しきるのに2サイクル分の時間がかかってるっぽいです。

とりあえず、今の1/4から1/10くらいの容量で再挑戦してみます。

2021年04月16日

プリコックFETを作りたい①設計編

メルカリで自作のFETを出品してるしてるのですが、先日発送の準備をしながら「なんかギミックほしいな〜」って考えてたら、

・アクティブブレーキ

・プリコック

なんて言葉を思いついて、アクティブブレーキは仕組みが思いつかないのでプリコックのみ追加します。

ちなみにメルカリのURLを貼っとくので、興味のある方は見てください。

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

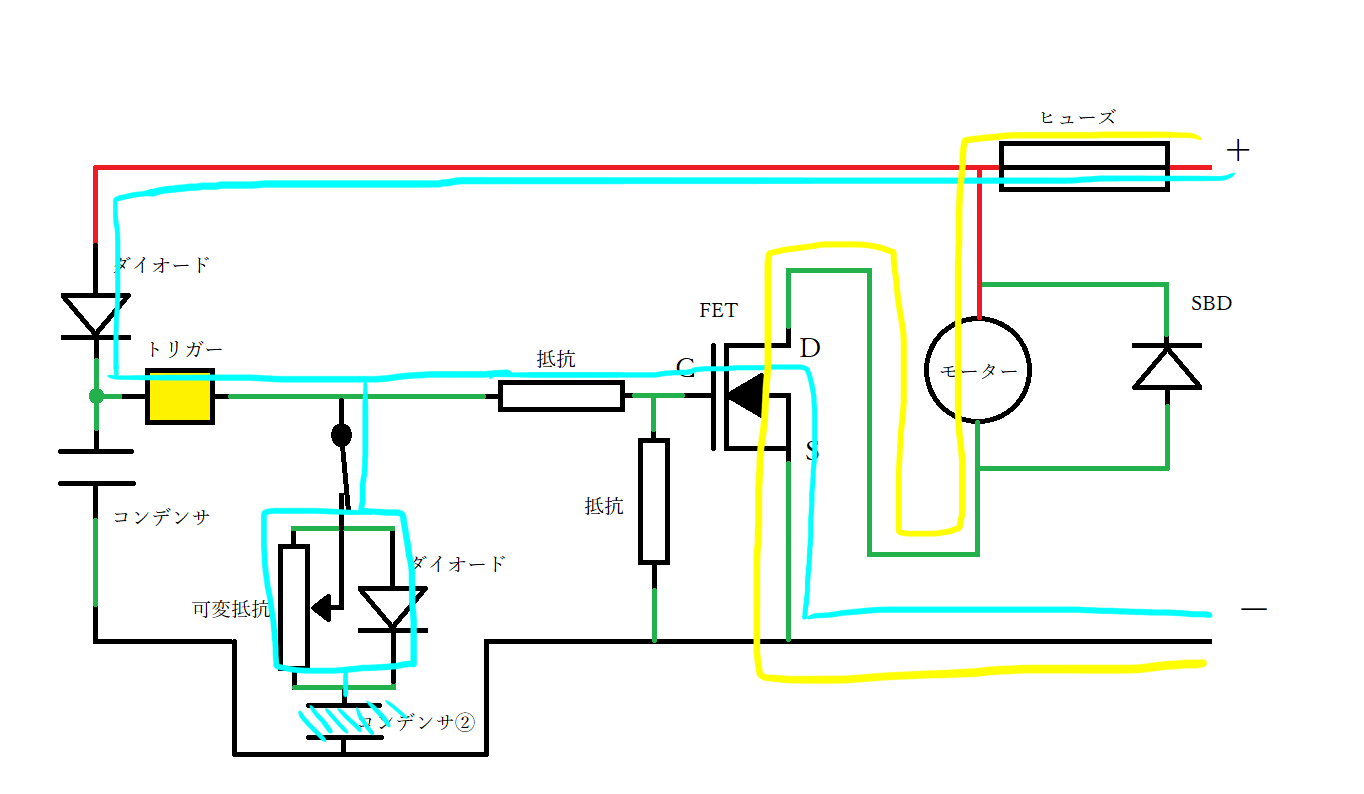

てなわけで、これが現在使っている回路です。

トリガーを引いてG-S間(水色)に通電することでFETのスイッチング機能によりD-S間(黄色)にも通電してモーターが動きます。

カットオフレバーが作動するかトリガーが解放されるかで電流が遮断されると、リンギングノイズというノイズが発生してFETに悪さをするので左端のコンデンサで吸収します。(水色)

一方でSBDはモーターが停止したときの逆起電力を短絡させて回路を保護します。(オレンジ)

さて、こいつにプリコック機能を追加するにはどうするか。

ピストン後退&装填→発射→ピストン後退&装填→・・・

というサイクルについて、通常「発射」の後に停止するのを「発射」の後の「ピストン後退&装填」の最中に停止させるようにします。

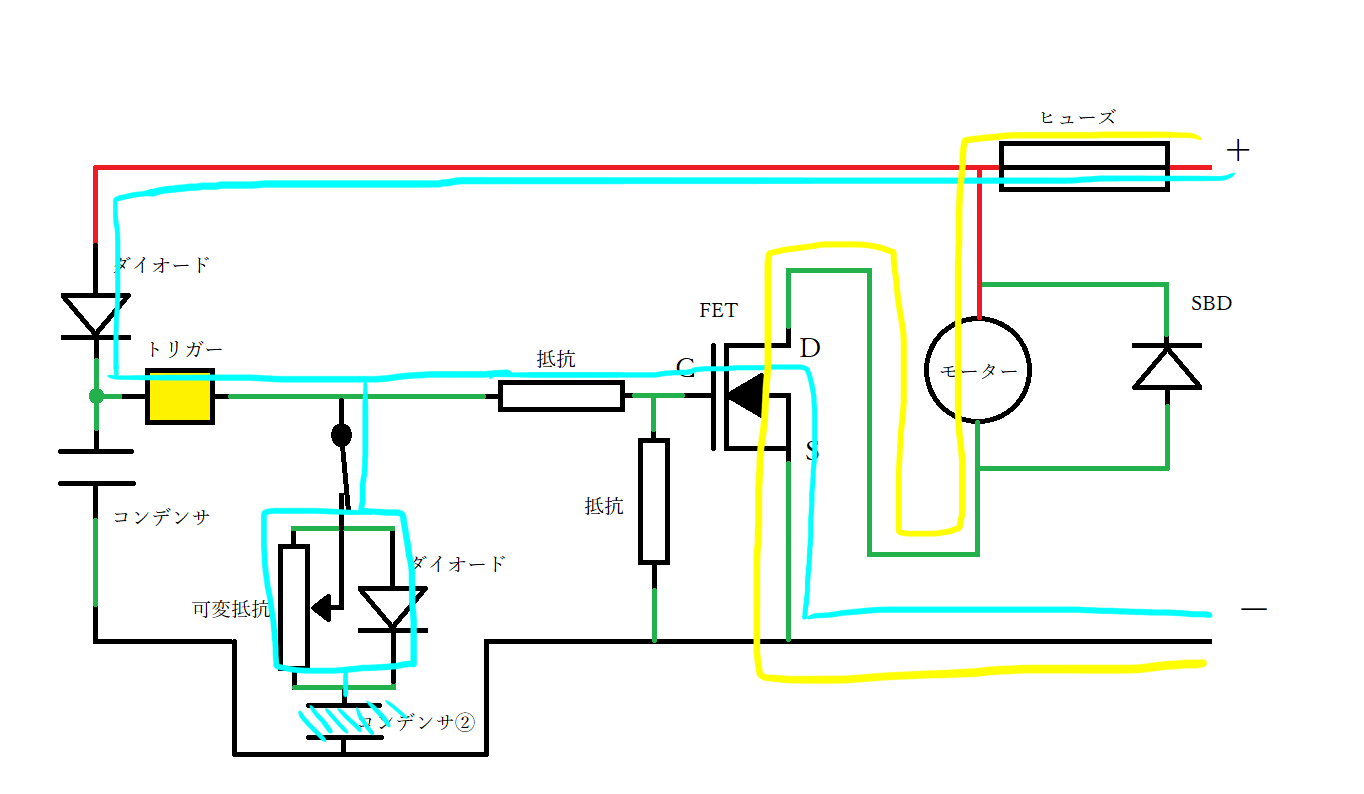

そこで回路をこんな感じにします。

新たに可変抵抗・ダイオード・コンデンサ・スイッチを追加しました。

なにがどうなっているかというと、まずトリガーに通電するとコンデンサ②に充電されます。

トリガー解放かカットオフレバーの作動により電流が遮断されるとコンデンサ②に充電された電気が可変抵抗により単位時間あたりの放電量が制限されてFETに入力されます。

入力される電流は微小ですがFETの信号増幅機能が十分大きいためトリガー通電時と同様にモーターに通電します。

以上より、上記のサイクルの「発射」のあとにトリガーに通電しなくてもモーターが動いて、「ピストン後退&装填」の最中に停止して、プリコックになります。

可変抵抗を使うのはエアガンの個体差や好みにあわせて調整したいのと、スイッチを追加するのはプリコックのキャンセルがしたいからです。

では、次回試作・完成?編でお会いしましょう。

・アクティブブレーキ

・プリコック

なんて言葉を思いついて、アクティブブレーキは仕組みが思いつかないのでプリコックのみ追加します。

ちなみにメルカリのURLを貼っとくので、興味のある方は見てください。

https://www.mercari.com/jp/u/107640275/

てなわけで、これが現在使っている回路です。

トリガーを引いてG-S間(水色)に通電することでFETのスイッチング機能によりD-S間(黄色)にも通電してモーターが動きます。

カットオフレバーが作動するかトリガーが解放されるかで電流が遮断されると、リンギングノイズというノイズが発生してFETに悪さをするので左端のコンデンサで吸収します。(水色)

一方でSBDはモーターが停止したときの逆起電力を短絡させて回路を保護します。(オレンジ)

さて、こいつにプリコック機能を追加するにはどうするか。

ピストン後退&装填→発射→ピストン後退&装填→・・・

というサイクルについて、通常「発射」の後に停止するのを「発射」の後の「ピストン後退&装填」の最中に停止させるようにします。

そこで回路をこんな感じにします。

新たに可変抵抗・ダイオード・コンデンサ・スイッチを追加しました。

なにがどうなっているかというと、まずトリガーに通電するとコンデンサ②に充電されます。

トリガー解放かカットオフレバーの作動により電流が遮断されるとコンデンサ②に充電された電気が可変抵抗により単位時間あたりの放電量が制限されてFETに入力されます。

入力される電流は微小ですがFETの信号増幅機能が十分大きいためトリガー通電時と同様にモーターに通電します。

以上より、上記のサイクルの「発射」のあとにトリガーに通電しなくてもモーターが動いて、「ピストン後退&装填」の最中に停止して、プリコックになります。

可変抵抗を使うのはエアガンの個体差や好みにあわせて調整したいのと、スイッチを追加するのはプリコックのキャンセルがしたいからです。

では、次回試作・完成?編でお会いしましょう。